(1)遺言事項

ア.意義

遺言で法的効果を生じさせられるのは、法律が定める事項に限られます(遺言事項)。主なものは次のとおりです。

(ア)信託の設定【信託法第3条2項】

(イ)遺贈など財産処分【民法第964条】、一般財団法人の設立・拠出【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条2項・第157条1項】

(ウ)子の認知【民法第781条2項】

(エ)相続人の廃除・その取消【民法第893条・第894条2項】

(オ)祭祀承継者の指定【民法第897条】

(カ)生命保険金受取人の変更【保険法第44条1項】

(キ)遺言執行者の指定・指定の委託【民法第1006条1項】

(ク)未成年後見人・後見監督人の指定【民法第839条1項・第848条】

(ケ)相続分の指定・指定の委託【民法第902条1項】

(コ)遺産分割方法の指定・指定の委託【民法第908条】

(サ)遺産分割の禁止【民法第908条】

(シ)相続人の担保責任の指定【民法第914条】

これらには、生前でも行えるが遺言でも行えるもの(例:認知【民法第781条2項】)と、遺言でのみ行う前提のもの(例:遺贈【民法第964条】)があります。

※遺言に付された感謝の言葉などの付言事項は、道義的意義はありますが、法的拘束力を持ちません。

イ.遺言によっても生前行為によってもなし得る行為

(ア)信託の設定

一定の目的に従い財産の管理・処分をさせる信託は、契約でも遺言でも設定できます【信託法第2条1項・第3条2項】。

(イ)財産の処分(遺贈)・一般財団法人の設立・拠出

財産処分は、生前は贈与・売買等で、死後は遺言により遺贈として行えます【民法第964条】。ただし、遺言で新たに借入れをしたり、抵当権設定契約を結ぶことはできません。債務免除は遺贈の一態様として可能と解されます。一般財団法人は遺言により設立・財産拠出ができます【一般法人法第152条2項・第157条1項】。

(ウ)子の認知

任意認知は届出で成立しますが【民法第781条1項】、遺言による認知も可能で、遺言の効力発生時に認知の効力が生じます【同条2項】。

(エ)相続人の廃除・その取消

被相続人は生前に審判を求める方法のほか、遺言でも廃除をすることができ、取消も遺言で可能です【民法第893条・第894条2項】。

(オ)祭祀承継者の指定

被相続人は、生前の指示でも遺言でも祭祀の承継者を指定できます【民法第897条】。指定がないときは慣習等で定まります。

(カ)生命保険金受取人の変更

保険契約上の変更に加え、遺言によっても受取人を変更できます【保険法第44条1項】。

※遺言でできる内容でも、生前に契約・届出等で同趣旨を実現できる場合があります。締切や方式が異なるため、どちらを選ぶかは手続の確実性や費用で検討すべきです。

ウ.遺言によってのみなし得る行為

(ア)遺言執行者の指定・指定の委託

遺言者は、遺言の内容を実現するための遺言執行者を一人でも複数でも指定できます【民法第1006条】。指定がないのに執行者が必要な場合は、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任できます【民法第1010条】。遺言執行者は、相続人に代わって遺贈の履行や名義変更、相続人の廃除の申立てなど、遺言内容の実行に必要な事務を行います。

(イ)後見人・後見監督人の指定

未成年者について、最後に親権を行う者(管理権を有する者)は、遺言で未成年後見人や未成年後見監督人を指定できます【民法第839条1項・第848条】。この権限は「最後に親権を行う者」に限られます。

(ウ)相続分の指定・指定の委託

法定相続分【民法第900条・第901条】と異なる割合を、遺言者が指定できます【民法第902条1項】。また、第三者に指定を委託することも可能です(同条)。もっとも、相続人の遺留分【民法第1028条以下】を侵害する指定の場合には、遺留分侵害額の請求の対象となり得ます。

(エ)遺産分割方法の指定・指定の委託

個々の財産を誰に与えるか、現物・代償・換価・共有など具体の分割方法を遺言で定められます【民法第908条】。また、第三者(受遺者・執行者等)に方法の指定を委託することも可能です。明確な指定は分割協議を簡素化し、紛争の予防に資します。

(オ)遺産分割の禁止

遺言で、最長五年の範囲で遺産分割を禁止できます【民法第908条】。この間は、相続人は協議・調停・審判による分割を求められません。事業承継の安定や不動産価格の回復待ちなど、一定期間の据置が合理的な場合に用いられます。

(カ)相続人の担保責任の指定

共同相続人は、原則として相互に売主に準じた担保責任を負います【民法第911条】。債権を取得した相続人に対しては、他の共同相続人が分割時・弁済時の債務者の資力を担保し【民法第912条】、資力のない者がいれば残りの相続人が不足分を担保します【民法第913条】。これらの担保責任の内容は、遺言で加重・軽減・免除などの指定が可能です【民法第914条】。

以上はいずれも「遺言でのみ」可能な典型事項です。遺言者の意思を実現し、清算・承継を円滑に進めるため、相続分・分割方法・責任分担・執行体制を一体で設計することが望まれます。方式(自筆証書・公正証書等)や遺留分への配慮も併せて検討すべきです。

(2)遺言の解釈

ア.解釈の意義

遺言も私法上の法律行為であり、文言だけで結論が直ちに定まらないときは解釈が必要です。しかも遺言は相手方を予定しない単独行為で、問題が生じる時点では遺言者が既に死亡しているのが通常です。したがって、文言のみに拘らず、遺言者が何を意図していたのか(真意)をできる限り掘り下げて確定する作業が重要になります。

イ.解釈の基準

裁判実務は一貫して「文言の形式解釈に終始せず、真意を探究する」立場です。大審院は、遺言書の解釈に当たり文字面に拘泥すべきでないとし【昭和14年10月13日】、最高裁も、条項単体を切り離さず、遺言書全体の記載、作成当時の事情、遺言書が置かれていた状況等を総合して真意を確定すべきだと判示しました【昭和58年3月18日】。要するに、(1)遺言書全体の文脈、(2)作成時の具体的事情、(3)保管・交付の状況、(4)遺言者の家族・財産関係の背景といった外形事情を重ね合わせ、合理的に意味内容を定めるアプローチが採られます。

たとえば「自宅は妻に、その他は子らに」という記載がある場合、当時の資産構成(自宅の評価・ローンの有無)、妻の居住実態、子らの生活状況等を踏まえて、単なる名宛人の指定にとどまるのか、遺産分割方法の指定【民法第908条】なのか、あるいは遺贈【民法第964条】なのかを位置付けます。※付言(家族への感謝など)は通常法的拘束力を持ちませんが、文意の解釈補助となることがあります。

(3)遺言能力

ア.意義

遺言を有効に行うための能力を遺言能力といいます。民法は「満15歳に達した者」に遺言能力を認めているところ【民法第961条】、満15歳未満の者が行った遺言は無効です。未成年者であっても、無能力者制度の同意・追認の枠組みは適用されず、満15歳以上であれば法定代理人の同意は不要です()。

成年後見に付されている者でも、遺言時に本心に復し意思能力があれば遺言は有効です。そのうえで、成年被後見人が本心に復したときに遺言をする場合には、医師二人以上の立会を要すると定められています【民法第973条】。これは事後紛争の防止のため、遺言時点の判断能力を医学的に裏づける趣旨です。

他方、保佐・補助の対象行為(借財や不動産売却等)には同意が要求されることがありますが【民法第13条1項】、遺言はその性質上、保佐人・補助人の同意を要しません。遺言は相続開始時に効力が発生する将来効の単独行為であり、本人の最終意思に最大限の尊重を与える制度設計だからです。

実務では、遺言能力に疑義が出やすい高齢・療養中のケースでは、公正証書遺言を選び、作成当日の診療録や主治医意見書、同席者の記録を整えるなど、後日の立証を見据えた備えを講じます。

イ.遺言能力が否定された事例

(ア)東京高裁【昭和52年10月13日】

脳溢血後遺症として脳動脈硬化症が残存した高齢者の公正証書遺言が争われた事案です。遺言当時、中程度の人格水準低下と「痴呆」(※判決の表現のまま)がみられ、是非善悪の判断や事理弁別に著しい障害があるとする鑑定を相当と認め、遺言の意味内容を弁識・判断するに足る精神能力を欠くとして無効とされました。公正証書遺言という形式を備えていても、作成時の判断能力が決め手になる典型例です。

(イ)大阪地裁【昭和61年4月24日】

肝硬変・肝がんの合併により重篤化し、点滴管理下の81歳の公正証書遺言。作成3日前から昏睡状態で推移し、当日も応答はうなずきや簡単な返事にとどまり、意識レベルは著しく低下、遺言の内容が詳細かつ多岐にわたることと併せ、意味内容を理解・判断できる状態ではなかったとして無効と判断されました。臨終期に近い場面では、文言の整合だけでは足りず、当時の意識状態の医学的裏付けが重視されます。

(ウ)宮崎地裁日南支部【平成5年3月30日】

「老人性痴呆症」(※判決の表現のまま)と診断された高齢者の公正証書遺言。中等度以上の痴呆状態により精神能力は高度に障害され、作成経過の検討から、遺言対象地の地番すら認識できていなかったと推認。対象財産の特定・理解という最低限の把握がないとして、遺言能力の欠缺が認定されました。財産目録の理解・特定ができていたかは、能力判断の重要要素です。

(エ)名古屋高裁【平成5年6月29日】

「老人性痴呆」(※判決の表現のまま)により中等度ないし高度の認知機能低下がある高齢者の公正証書遺言。正常な判断力・理解力・表現力を欠くことに加え、ほとんど交際のない親族でもない第三者に広範な遺贈をする合理的動機に乏しい事実関係が確認され、遺言能力を欠くとされました。医学的所見に、遺贈先・配分内容の合理性を照らして総合評価した点が特徴です。

以上のとおり、裁判所は、①遺言者の生活・療養状況、②遺言書作成の具体的経過(起案・面談・確認手順)、③医学的判断(診断名・意識レベル・鑑定所見)、④文言の難度や対象財産の特定可能性、などを積み重ね、作成時点の意思能力の有無を厳密に確定しています。公正証書という方式の外形は強い推定力を持ちますが、能力が否定されれば覆り得ます。

※実務上は、公正証書遺言を選択しつつ、作成日近辺の診療録・主治医意見書、立会人の記録、財産目録の読み合わせメモ等を残すことで、当時の理解・判断の実在を具体的に示す備えが重要です。

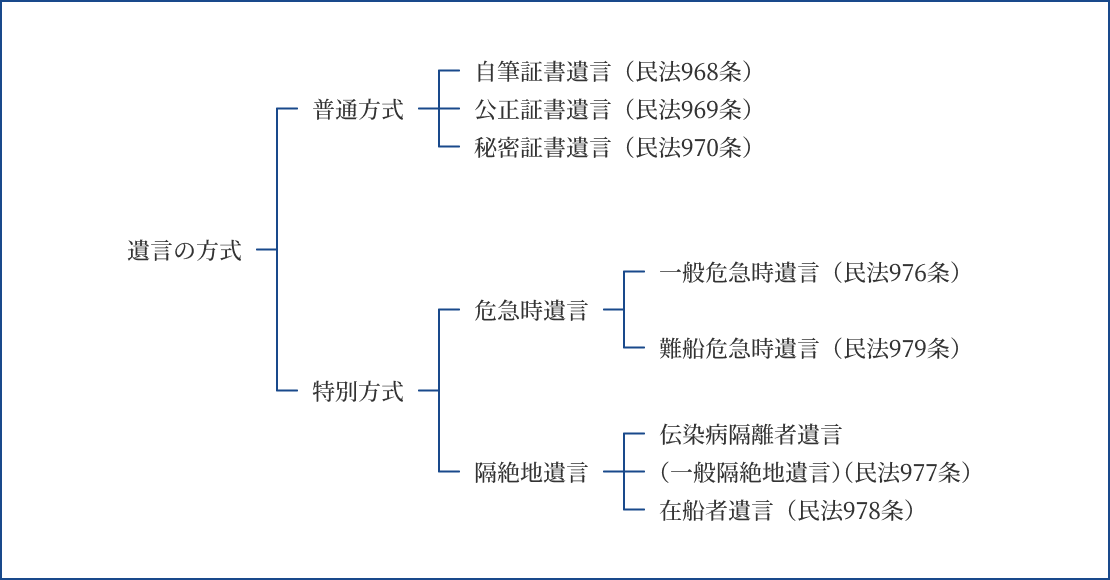

(4)遺言の方式

遺言は、法律で決められた形どおりに作らないと効力がありません【民法第960条】。方式は「普通方式」【民法第967条】(①自筆証書【民法第968条】、②公正証書【民法第969条】、③秘密証書【民法第970条】)と、非常時のみ使える「特別方式」(危急時:一般【民法第976条】・難船【民法第979条】/隔絶地:一般隔絶地【民法第977条】・在船者【民法第978条】)に分かれます。決められた手順を一つでも欠くと、その遺言は無効になります。どの方式の遺言を作成するか迷う場合には、公証人が遺言者の口述の内容を書面化する公正証書遺言を選ぶと安心です。

ア.自筆証書遺言

(ア)成立要件と基本

自筆証書遺言は、遺言者が「全文・日付・氏名」を自書し、押印して成立します【民法第968条1項】。用字・用語は略字や外国語でも差し支えありません。財産目録を添付する場合は、目録自体は自書を要せず、各頁に署名押印すれば足ります【同条2項】。加除訂正は、変更箇所を指示し、変更の旨を付記して特に署名し、かつ当該箇所に押印することが必要です【同条3項】。

※日付は「令和○年○月○日」のように特定できる記載が必要です(「吉日」は不可)。

(イ)自書の要否・範囲

a.自書の原則

文字どおり遺言者自身が書くことが要件です。他人の代書や、口述を第三者が筆記したもの、タイプ・ワープロ・録音等は、自筆証書遺言としては無効です(ただし財産目録の例外は上記のとおり【民法第968条2項】)。自書といえるには、文字を理解し自ら筆記できる能力が必要です。

b.添え手(補助)の可否

他人が手を添えて書いた場合、原則無効とされますが、①遺言者に自書能力があり、②添え手が始筆位置合わせ等の補助や手の支えにとどまり運筆は遺言者の意思で行われ、③第三者の意思介入の形跡が筆跡上認められないときは、自書要件を満たすとして有効とした裁判例があります【最裁 昭和62年10月8日判決】。

※震え字・大きさの不揃いだけで直ちに無効にはなりません。ポイントは「遺言者自身の手で書いたか」です。

(ウ)よくある不備と実務上の注意

a.日付・氏名・押印の欠落

いずれか一つでも欠けると無効となり得ます。訂正も方式どおりでなければ効力が及びません【民法第968条3項】。

b.財産目録の扱い

目録はパソコン作成でも構いませんが、各頁に遺言者の署名押印がないと無効になるおそれがあります【同条2項】。

c.内容の明確化

受遺者名・物件の特定(不動産の所在・地番、預金の金融機関・支店・口座種別等)は具体的かつ正確に記載する必要があります。曖昧な表現は文言の解釈紛争の火種になります。

d.保管と紛失対策

方式どおりでも、紛失・破棄・改ざんのリスクは残ります。保管方法の工夫や、公正証書遺言への切替も検討してください【民法第969条】。

※自筆方式は手軽ですが、要件と訂正方法が厳格です。不安があれば専門家確認のうえ作成しましょう。

(エ)全文の自書

「全文の自書」とは、遺言の実質的内容(本文)を遺言者自身の手で書くことを意味します【民法第968条1項】。本文を第三者が代筆した場合は無効です。もっとも、一部のみ他人が記載したときに遺言全体がどうなるかについては、①全文無効、②当該部分のみ無効、③当該部分は無効だが全文無効かは意思表示の解釈による、④当該部分が付随的で本文の趣旨が自書で十分表現されていれば全体は有効、という見解が対立します。

自筆の遺言書に、司法書士作成のタイプ目録(不動産の帰属先名を含む)を添付した事案で、東京高裁は、目録が遺言の最重要部分を構成し自書でない以上無効と判示しました【昭和59年3月22日】。本文の核心を外部文書へ委ねると自書要件を欠くという実務の警鐘といえます。

もっとも、平成30年相続法改正により、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言では、相続財産の目録は自書不要となり、ワープロ等で作成できます。ただし、その場合でも目録の各頁に遺言者の署名押印が必要です【民法第968条2項】。

※目録以外(本文や受遺者・割当の核心部分)は自書が原則です。本文を外部資料に置き換えない、目録各頁の署名押印を失念しない、この二点を徹底しましょう。

(オ)日付の自書

自筆証書遺言では、作成した日付を遺言者本人が自書します【民法第968条1項】。日付は年・月・日が特定できれば、西暦でも元号でも差し支えありません。ただし「吉日」のように日が特定できない記載は無効です。日付が真実と違う場合、単なる誤記で、遺言書その他から実際の作成日が容易に判明するときは有効とされます【最裁 昭和52年11月21日判決】が、大きく遡らせた不実の記載は無効とされました【東京高裁 平成5年3月23日判決】。日付を書く位置に決まりはありませんが、封筒に日付があるケースでは、その封筒が遺言書と一体といえる事情があれば有効とされています【福岡高裁 昭和27年2月27日判決】。実務上は、作成当日を明確に書くのが安全です。

(カ)氏名の自書

氏名は遺言者が自書します【民法第968条1項】。戸籍どおりでなくても、通称・雅号・ペンネーム・芸名でも、遺言者を特定できるなら有効です。氏名の全体を書けない事情があっても、氏のみ又は名のみで遺言者が特定できる場合は足ります。いずれも「本人が自ら書いた」と認められることが肝心です。

※読み違いを避けるため、普段の署名形と同じ書きぶりで、押印も併せて行うと紛争予防に役立ちます。

(キ)押印

自筆証書遺言は押印が原則必要です。もっとも、帰化直後で印章慣行に馴染みが薄いなど極めて特異な事情の下で、署名のみでも有効とした例があります【最裁 昭和49年12月24日判決】。

a.印の種類

実印でなく認印でも足ります。指印も有効とされます【最裁 平成元年2月16日判決】。他方、花押は押印に当たりません【最裁 平成28年6月3日判決】。

b.誰が押すか

原則は遺言者本人ですが、遺言者の依頼・面前で第三者が押した場合は有効と解されます。

c.契印 複数枚でも契印(割印)は望ましいが要件ではありません。

(ク)加除その他の変更

本文の訂正は、①変更箇所の指示、②変更の旨の付記、③当該箇所への押印、④その付記への署名、を要します【民法第968条3項】。一般の文書訂正(欄外訂正+押印)の慣行より厳格です。

a.方式不備の扱い

方式どおりでない訂正部分は無効となり得ますが、遺言全体が直ちに無効とは限りません。判例は、事情により有効性を肯定した事例も示しています【最裁 昭和56年12月18日判決/大阪高裁 昭和44年11月17日判決】。

b.実務の要点

訂正が多いと紛争の火種になります。清書を作り直す、公正証書遺言に切替える等で、方式不備のリスクを避けるのが安全です。

(ケ)自筆証書遺言のメリット・デメリット

a.メリット

自分一人で今すぐ作れます。費用もほとんど不要で、内容を他人に知られにくいのが利点です。思い立った時点の意思を迅速に文字化でき、後日書き直しもしやすい方式です。

b.デメリット

方式を外すと無効になるおそれが高く【民法第968条1項・第3項】、文言が曖昧だと解釈争いが生じがちです。原本を自宅等で保管する場合は、偽造・変造・紛失・滅失のリスクが残ります。財産目録をパソコンで作る場合でも、各頁の署名押印が欠けると無効となり得ます【民法第968条2項】。重要・複雑な内容に及ぶことも多く、公正証書遺言による作成の検討が安全です【民法第969条】。

c.実務上の注意点

本文(遺言事項)は遺言者が自書する、日付は特定できる形で記す、氏名を自書し押印する、訂正は法律どおりの手順で行う――この基本を徹底します【民法第968条】。不動産表示や口座の特定など、「誰に・何を」明確に書き分けると紛争予防に有効です。

(コ)自筆証書遺言の保管制度

a.制度の趣旨

自筆証書遺言の偽造・変造・紛失等のリスクを抑えるため、法務局で保管できる制度が導入されました(令和2年7月10日施行)。遺言者が無封の遺言書を提出し、遺言書保管官が外形的に方式を確認して受理・デジタル保管します【遺言書保管法第4条1項・第5条・第7条】。ここで注意が必要なのは、遺言者の内容の当否や実質的な有効性判断までは行われないという点です。

b.申請の流れ

遺言者本人が法務局で保管申請を行います【遺言書保管法第4条1項】。提出は無封、方式(自筆・日付・氏名・押印、目録の署名押印など)が外形審査され、本人作成であることも所定書類等で確認されます【遺言書保管法第5条】。

c.生前の利用

遺言者は、生前いつでも出頭して保管済み遺言の閲覧ができ、保管申請を撤回することも可能です【遺言書保管法第6条2項・第8条】。遺言者以外は、生前の閲覧はできません(破棄・変造防止の趣旨)。

d.死亡後の利用

相続人・受遺者・遺言執行者等は、保管内容を証明する「遺言書情報証明書」の交付請求ができます【遺言書保管法第9条1項】。また、何人でも、作成年月日・保管所名・保管番号のみを証明する「遺言書保管事実証明書」を請求できます【遺言書保管法第10条】。いずれも相続関係手続の出発点となる資料です。

e.検認の要否

本制度で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認を要しません【遺言書保管法第11条・民法第1004条1項】。方式適合が保管時に外形確認されているため、相続開始後の手続が円滑になります。

f.制度利用時の留意点

保管しても、本文の自書・押印、訂正手順、目録各頁の署名押印などの要件を満たしていなければ効力に支障が生じ得ます【民法第968条】。内容が複雑な場合や他制度(相続分指定【民法第902条】、分割方法指定【民法第908条】、遺言執行者指定【民法第1006条】等)を組み合わせる場合は、作成前に専門家の確認を受けると安全です。

イ.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する方式で、次の手順を満たすと成立します【民法第969条】。すなわち、(1)証人2名以上の立会い、(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授、(3)公証人が口述内容を筆記し遺言者・証人に読み聞かせ又は閲覧、(4)遺言者・証人が正確性を承認して各自署名押印、(5)公証人が適式作成の旨を付記して署名押印、の各段階です。

(ア)証人の立会

証人は2名以上が必要で、作成手続の最初から最後まで立ち会うのが原則です【民法第969条】。証人になれない者(欠格者)は法律で定められており【民法第974条】、未成年者、推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・雇人は証人になれません。これらは遺言に強い利害関係がある、または公証人との関係で中立性が疑われやすいためです。

なお、婚姻により成年擬制となった者は未成年の欠格には当たりません。実務では、利害関係のない成年親族や専門職が選ばれることが多く、本人確認書類の提示や立会い事情の記録化が行われます。

※証人の欠格に該当すると方式違反となり、全体が無効になり得ます。人選は慎重に行います。

(イ)遺言の趣旨の口授

遺言者は遺言の内容(趣旨)を公証人に「言語で述べる」必要があります【民法第969条2号】。口授は口頭による陳述を意味し、通常の身ぶりやうなずきだけでは足りません。使用言語は日本語に限られず外国語でも可能ですが、公正証書は日本語で作成されるため、外国語で口授する場合には通訳を立ち会わせます【公証人法第29条】。公証人がその外国語を理解していても、通訳を置く運用が一般的です。

口授は要点がわかる程度で足り、逐語的な朗誦までは求められません。発話が困難な場合は、公証人・証人の面前で通訳人による申述により代替したり、遺言者が自書で趣旨を示して手続を進める取扱いがされています(要件の充足は個別事案で確認)。

(ウ)口述内容の筆記・読み聞かせ(閲覧)

公証人は、遺言者の口授した趣旨を筆記し、その内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます【民法第969条3号】。実務では、事前に登記事項証明書や預貯金の情報等に基づく原案(ドラフト)を作成し、当日は原案に沿って要点を確認しながら読み聞かせ・訂正を行う運用が一般的です。読み聞かせ(又は閲覧)は、遺言者の理解・同意を明確にするための中核手続です。

※不動産の所在・地番、預金の金融機関・支店・口座種別などは、誤記防止のため資料を突き合わせて確認します。

(エ)承認・署名・押印と本人確認

読み聞かせ(又は閲覧)の後、遺言者および証人は、筆記の正確性を承認し、各自、署名押印します【民法第969条4号】。遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます【民法第969条4号ただし書】。

公証人は、遺言者が嘱託人本人であることを確認する必要があり、面識がない場合は「印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供する方法その他の法務省令で定める方法」【公証人法第28条】で本人確認を行います。証人については本人確認書類の提示を求めるのが一般的です。

(オ)公正証書遺言のメリットと実務ポイント

最大の利点は、方式不備のリスクが極めて小さく、内容が争いになりにくいことです。原本は公証役場で20年間保存され(その後も必要があれば保存継続)、紛失・滅失・改ざんの心配がほとんど存在しないといえます。公証人による読み聞かせ・確認のプロセスを経るため、遺言者の意思に即した文言へ磨き上げられ、相続開始後の運用も円滑です。

費用や準備書類(本人確認書類・各種証明書・不動産資料等)が必要になる一方、予約・面談・作成の流れは定型化されており、実務的には手間は大きくありません。特にに次のような場合は公正証書遺言を優先すべきです。

a.不動産・自社株など価額の大きい資産を含む場合

b.受遺者が複数にわたり配分が複雑な場合(分割方法の指定【民法第908条】等を併記)

c.相続人間で争いが予想される場合(遺言執行者の指定【民法第1006条】を併せて明記)

d.遺留分に配慮した条項設計が必要な場合(相続分の指定【民法第902条】、負担付遺贈【民法第964条】等の精緻化)

※証人の欠格確認、通訳人の手配(必要時)、物件・口座の特定資料の準備、公証人との事前打合せ、を進行表に落としておくと、当日の手続が滑らかです。

以上のとおり、公正証書遺言は、証人の適格・口授・読み聞かせ・承認署名押印・公証人の付記という方式を段階的に踏むことで、遺言の確実性を高める制度です【民法第969条】【民法第974条】【公証人法第28条・第29条】。平時からの準備が整えば、実務の運用は簡潔で、紛争予防の効果が高い方式といえます。

ウ.秘密証書遺言

(ア)制度の概要(成立の流れ)

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま「遺言の存在」と「作成者」を公証人の手続で確保する方式です。手順は、①遺言者が遺言証書に署名押印、②その証書を封じ、証書に用いた印章で封印、③公証人1人・証人2人以上の面前に封書を提出し、自己の遺言書であること及び筆者の氏名・住所を申述(発声できない場合は封紙に自書で代替【民法第972条】)、④公証人が提出日付と申述(自書代替の旨を含む)を封紙に記載し、遺言者・証人とともに署名押印、という流れです【民法第970条・第972条】。

※本文(遺言内容)は自書に限られず、PC・ワープロ等で作成して差し支えありません。

(イ)遺言者の署名・押印(証書本体)

遺言証書への遺言者の署名押印は必須です。署名は遺言者自身が行う必要があり、他人が署名に代わることはできません。押印は実印に限らず認印でも足ります。本文は他人の代筆やパソコン作成でも可とされ、秘密証書遺言は「本文の自書」を要件としていません【民法第970条】。

※氏名の表記は戸籍名に限られず、遺言者を特定できる通称・雅号等でも有効です。

(ウ)封入・封印

封入は遺言者自身が行うのが原則ですが、遺言者の面前で他人に指示して封入させることも差し支えないと解されています。封印は「証書に用いた印章」と同じ印で行うことが必要で、異なる印章で封印すると方式を満たさず無効の原因になります【民法第970条】。

※封筒が破損しやすい素材の場合は、封緘テープの上から封印など、開披痕跡が残る工夫が望ましいです。

(エ)封書の提出と「申述」

遺言者は、公証人1人・証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であること、筆者の氏名・住所を申述します【民法第970条】。公証人・証人は内容までは見ません(封書のまま)。このため、公証人は本文の方式不備(たとえば本文の署名欠落)や証人欠格の有無を中身から点検できず、あくまで提出・申述という「存在確認」手続にとどまります。

言語を発することができない場合は、封紙上に自書して申述に代えることができます【民法第972条】。

(オ)公証人の記載・署名押印

公証人は、提出日付と遺言者の申述(発声不能の場合は自書代替の旨)を封紙に記載し、遺言者および証人とともに署名押印します【民法第970条】。秘密証書遺言では、公正証書遺言のように「遺言者が署名できないときに公証人が事由を付記して代署する」制度はありません(【民法第969条4号ただし書】は公正証書遺言の規律)。したがって、遺言者自身の署名が不可欠です。

(カ)証人の資格

秘密証書遺言では、証人は2人以上を要します【民法第970条】。証人になれない者は【民法第974条】のとおり、未成年者、推定相続人・受遺者およびその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・雇人です。これらの者が含まれると方式違反となり無効となり得ます。利害関係のない成年者を選び、作成手続の最初から最後まで立会いを確保してください。

※秘密証書遺言は、遺言の存在と作成者は公証人の記載で担保されますが、本文の方式や内容には公証人が関与しないため、方式不備や記載不備が争点になりやすい方式です。原本は公証役場で保管されないため、紛失、滅失、改ざんのリスクも残ります。相続開始後は原則として検認が必要です【民法第1004条1項】。特段の秘密性が求められる場合を除き、公正証書遺言の検討が無難です。

エ.危急時遺言

(ア)一般危急時遺言【民法第976条】

危急時遺言は、遺言者に死亡の危険が迫り、通常の方式で遺言できない場面のための臨時の方法です。一般危急時遺言が有効に成立するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

a.証人3人以上の立会いがあること。

b.遺言者が、そのうち1人に遺言の趣旨を口授すること。

c.口授を受けた者が内容を筆記し、遺言者および他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

d.各証人が筆記の正確さを承認したうえで署名押印すること。

e.遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人が家庭裁判所に確認を請求すること。

f.家庭裁判所が、当該遺言が遺言者の真意に出たものとの心証を得て確認すること。

死亡の危急の原因は限定されていません。医学的・客観的に危篤であることまで要せず、遺言者に死亡原因となり得る相当の事情があり、本人が差し迫った危険を自覚している程度で足ります。

証人は3人以上が必要で、その資格は【民法第974条】に従います(未成年者、推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・雇人は不可)。3人以上立ち会っていれば、その中に適格者が3人以上存在する限り、他に欠格者が混じっていても方式を満たします。

口授は言語で趣旨を述べることを意味します。発声ができない場合は、証人の前で通訳人の通訳による申述により代えることができます。また、遺言者又は証人に聴覚障害がある場合、口授又は申述を受けた者は、筆記内容を通訳人の通訳により相手方に伝えることができます。

証人の署名は本人自書が必要で、代筆は許されません。押印は証人本人が行うのが原則ですが、証人の指示に基づきその面前で押印されたと認められる場合は有効と解されます。印章の種別に制限はなく、実印・認印・指印いずれも差し支えありません。

重要なのは、作成後の「家庭裁判所の確認」です。遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人が確認を請求しなければ効力を生じません【民法第976条4項】。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に基づくことについて心証を得たときに限り確認できます【民法第976条5項】。※危急が去った場合には、できるだけ速やかに普通方式で作り直すのが確実です。

(イ)難船危急時遺言【民法第979条】

船舶遭難の際に在船者で死亡の危険が迫っている者が行う遺言です。事情の緊迫性に鑑み、一般危急時遺言よりさらに方式が簡略化されています。成立要件は次のとおりです。

a.証人2人以上の立会いがあること。

b.遺言者が口頭で遺言をすること(発声できない場合は通訳人の通訳により行うことができます)。

c.証人が遺言の趣旨を筆記し、各自署名押印すること。

難船危急時遺言では、筆記が遺言者の面前で行われることや、筆記内容を遺言者・証人に読み聞かせることは要件とされていません【民法第979条1項・第2項】。また、家庭裁判所の確認は必要ですが、一般危急時遺言のような「遺言の日から20日以内」という期間制限はなく、「遅滞なく」請求すれば足ります【民法第979条3項】。

証人の資格は、一般危急時遺言と同様に【民法第974条】に従います。遭難の現場事情から証人確保が難しいこともありますが、2名以上の適格証人を確保することが不可欠です。証人は筆記の正確さを担保する役割を負い、後日の家庭裁判所の確認においても重要な位置づけとなります。

※いずれの危急時遺言も、通常方式が採れない非常時のための例外であり、作成後の家庭裁判所の確認が効力発生の鍵になります。確認請求の準備として、証人の資格確認、口授・筆記の経過、通訳関与の有無、当時の危急状況を示す医療記録や航海日誌等の資料を可能な範囲で整えておくと、裁判所の心証形成に資します。危急が去り遺言者が通常の意思表示を行える状態に戻ったときは、紛争予防のため、改めて普通方式(公正証書等)で遺言内容を確定させておくことが望ましいです。

オ.隔絶地遺言

(ア)意義

隔絶地遺言は、危急時遺言のように死亡の差し迫った事情はないが、一般社会との交通が事実上または法令上遮断され、通常の方式をとれない場所にいる者のための例外的方式です。類型は、伝染病隔離者遺言【民法第977条】と在船者遺言【民法第978条】の二つです。

※【民法第977条】の「伝染病のため」は広く解され、刑務所内、戦闘・暴動・災害等で社会との往来が途絶した場合も含まれると理解されています(一般隔絶地遺言)。

(イ)伝染病隔離者遺言(一般隔絶地遺言)【民法第977条】

警察官1人と証人1人の立会いで作成できます。隔離状況にある者に最小限の担保で遺言の道を開く趣旨です。立会人の資格は証人欠格の規律【民法第974条】に従います。

(ウ)在船者遺言【民法第978条】

船舶という閉鎖環境にある在船者が対象で、船長または事務員1人と証人2人以上の立会いで作成します。海上の特性から立会人数がやや多く設定されています。状況が解消した後は、普通方式(公正証書等)で作り直すのが安全です。

(5)遺言の効力

ア.遺言の効力発生時期

遺言は、遺言者が死亡したときに初めて効力を生じます【民法第985条1項】。生前は、受遺者(遺贈を受ける人)であっても法律上の権利はまだ確定していません。遺言者は、いつでも法定の方式で遺言の全部または一部を撤回でき【民法第1022条】、この撤回権を放棄することはできません【民法第1026条】。したがって、生前に「必ずもらえる」とは扱えず、相続開始時点の遺言内容が最終形になります。

※同一財産に関する複数の遺言があれば、原則として日付の新しい遺言が優先します(後の遺言による前の遺言の抵触部分は黙示に撤回されたと解されます)。

イ.遺言の無効・取消

(ア)無効

遺言が方式を欠く場合【民法第960条】、遺言能力がない者(満15歳未満)による場合【民法第961条】、真意が認められない場合、また内容が法律上許されない場合(公序良俗違反【民法第90条】や受遺欠格者への遺贈【民法第965条・第891条】など)は無効となります。さらに、被後見人が後見計算の終了前に、後見人等の利益となる遺言をしたときは無効とする特則があります【民法第966条】。無効ははじめから効力が生じない点に特徴があります。

(イ)取消

遺言には行為能力に関する一般の取消制度は及びません(未成年であっても満15歳以上なら有効に遺言可能)。他方、詐欺・強迫によりされた遺言は取り消すことができます【民法第96条】。取消は有効に成立した遺言の効力を後から失わせる制度であり、無効(初めから効力なし)と区別されます。

(6)遺言の撤回

ア.遺言の撤回の原則

遺言者は、いつでも法定の方式で遺言の全部又は一部を撤回できます【民法第1022条】。遺言は最終意思を先に書き残しておく制度ですが、作成から死亡まで時間があるため、考えの変化に対応できるよう撤回を常に認めています。撤回権を放棄することはできません【民法第1026条】。したがって、受遺者は相続開始まで権利が確定しません。

イ.撤回の「みなし」(いわゆる撤回擬制)

前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触部分については後の遺言により前の遺言を取り消したものとみなされます【民法第1023条】。また、遺言者が故意に遺言書を破棄した部分についても、遺言を取り消したものとみなされます【民法第1024条】。いずれも新たな撤回の手続を要しない「みなし効果」であり、最新の意思を優先させるための規律です。

(7)遺贈

ア.遺贈の性質

遺贈とは、遺言で遺言者の財産の全部または一部を特定の者に無償で与えることをいいます。遺言に基づく「相手方のない単独行為」であり、効力は遺言者の死亡時に生じます【民法第985条】。贈与も無償移転という点で似ていますが、贈与は当事者の合意による「契約」であり、生前行為である点が相違します。また、死因贈与は死亡を停止条件とする契約で、単独行為である遺贈とは法律構造が異なります。

※遺贈は遺留分や負担付条項等と併せて設計されることが多く、条項の書きぶりが実現可能性を左右します。

イ.受遺者と遺贈義務者

(ア)受遺者

受遺者になれるのは、相続人に限られず、第三者や法人も含まれます。胎児も受遺者となることができます【民法第965条】。他方、相続欠格者は受遺についても欠格が準用され、受けることができません【民法第891条・第965条】。

同時存在の原則により、受遺者は遺言の効力発生時(遺言者の死亡時)に存することを要します。受遺者が遺言者の死亡前に死亡していれば、その遺贈は効力を生じません【民法第994条1項】。停止条件付遺贈で受遺者が条件成就前に死亡したときも同様ですが、遺言に別段の意思表示があればそれに従います【民法第994条2項】。

(イ)遺贈義務者

原則として相続人が遺贈の履行義務を負います。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため【民法第990条】、遺贈義務者となり得ます。相続人不存在等で相続財産法人が成立している場合は相続財産管理人【民法第952条】、遺言執行者があるときは遺言執行者が遺贈の実行義務を負います【民法第1015条・第1012条】。

ウ.遺贈の無効・取消

(ア)遺贈の無効

遺贈は遺言による単独行為ですから、方式違反【民法第960条】、遺言能力の欠如(満15歳未満)【民法第961条】、真意の不存在、公序良俗違反【民法第90条】など一般の無効原因が問題となります。さらに遺贈特有の無効原因として、①受遺者が遺言者の死亡前に死亡しているとき【民法第994条1項】、②停止条件付遺贈で条件成就前に受遺者が死亡したとき(別段の意思表示があればその意思に従う)【民法第994条2項】、③目的権利が遺言者死亡時に相続財産に属していないとき【民法第996条】が挙げられます。

なお、遺贈が効力を生じないとき、又は放棄により効力がなくなったときは、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属します。ただし遺言に別段の定めがあればそれに従います【民法第995条】。

(イ)遺贈の取消

負担付遺贈で受遺者が負担を履行しない場合、相続人は相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ家庭裁判所に遺言の取消を請求できます【民法第1027条】。取消により遺贈が効力を生じないときは、放棄の場合と同様、別段の定めがない限り、その権利は相続人に帰属します【民法第995条】。

※詐欺・強迫に基づく遺言は取り消すことができ【民法第96条】、無効(初めから効力なし)との区別が実務上重要です。

エ.遺贈の承認と放棄

遺贈は遺言者の死亡時に効力が生じますが【民法第985条】、受遺者は受け取りを強制されるものではなく、承認するか放棄するかを自由に選べます【民法第986条】。もっとも、受遺者が判断を先延ばしにすると遺贈の履行義務者(相続人など)の地位が不安定になるため、遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対し承認か放棄かを求める催告ができます【民法第987条】。

催告を受けた受遺者が、定められた相当期間内に意思表示をしないときは、承認したものとみなされます【民法第987条】。また、受遺者が承認も放棄もしないまま死亡した場合、遺言に別段の定めがなければ、その相続人が自己の相続分の限度で承認または放棄を選ぶことができます【民法第988条】。

一度した承認または放棄は、意思表示に錯誤・詐欺・強迫があった場合や無能力を理由とする取消しを除き、原則として撤回できません【民法第989条】。受遺者が遺贈を放棄したときは、遺贈が無効となった場合と同様、遺言に別段の定めがない限り、その利益は相続人に帰属します【民法第995条】。

実務上は、負担付遺贈や管理を要する不動産の遺贈など、引受け後の責任や費用が見込まれる場合、内容・条件・税負担を確認したうえで、催告期間内に承認か放棄かを明確にしておくのが安全です。

オ.包括遺贈と特定遺贈

(ア)定義と基本的違い

包括遺贈は、「遺産の全部」又は「遺産の○分の○」といった分数的・抽象的割合のみを示し、個々の目的物を特定しない遺贈をいいます【民法第964条】。これに対し特定遺贈は、「自宅土地を甲に与える」のように、特定の財産利益(物・債権・権利など)を指し示す遺贈です。最大の違いは、包括受遺者が「相続人と同一の権利義務」を取得し(積極・消極両財産を承継)【民法第990条】、共同相続と同様の関係(【民法第898条・第899条】)に入るのに対し、特定遺贈では原則として積極財産のみを承継する点にあります。もっとも、文言だけで判断がつかない事例もあるため、遺言書全体の趣旨・作成経緯等を踏まえて遺言者の真意に即して解釈します。

(イ)包括遺贈の効力と相続人との相違

a.承継の範囲

包括受遺者は、一身専属権を除き、遺言者の財産上の権利義務を受遺分の割合で包括的・当然に承継します【民法第990条】。相続人や他の包括受遺者が存在する場合には、遺産分割に準じた関係が生じ、最終的には分割等で解消されます【民法第898条・第899条】。

b.相続人との違い(代表例)

(a)法人は相続人にはなれませんが、包括受遺者にはなり得ます。

(b)包括受遺者には遺留分がありません(遺留分は相続人に限られます)。また、代襲も予定されていません。

(c)保険金受取人の指定が「相続人」とされているとき、そこに包括受遺者は含まれません(【東京高裁 昭和36年6月28日判決】)。

(ウ)特定遺贈の効力

a.不特定物・非相続財産を目的とする場合

金銭その他の不特定物、または相続財産に属さない物が目的の特定遺贈は、原則として債権的効力にとどまります。受遺者は遺贈義務者(相続人等)に対し、目的物の特定・引渡しや権利移転の手続を請求できるにすぎません。ただし、遺言執行者が履行として目的物を特定した時点で、同時に所有権が移転します。

b.相続財産に属する特定物・特定債権を目的とする場合

いつ権利が受遺者に移転するかが問題になります。学説上は、遺言の効力発生時(相続開始時)に当然移転するとする「物権的効力説」と、相続人に移転手続義務が生じるだけで移転自体は別途の行為を要する「債権的効力説」とに分かれます。判例は物権的効力説を採り、相続開始と同時に権利が受遺者へ移転すると解しています(【大審院 昭和15年2月13日判決】ほか)。

(エ)実務上の注意

a.性質の峻別

遺言文言が「遺産を甲に承継させる」「財産のうち○○を甲に与える」など曖昧な場合、包括・特定のどちらに当たるかで負債承継・管理義務・登記実務が大きく変わります。財産目録の付属、割合か物の特定か、負担付か否か、遺言全体の構成(相続分指定・分割方法指定の有無)等を総合して判断します。

b.負債・費用との関係

包括遺贈では債務・費用の承継が問題になります。特に葬儀費用、相続債務、遺贈の履行費用などの負担関係は、相続人との間で清算が必要となる場合があります。条項で負担の帰属を明確化しておくと紛争予防に有効です。

c.第三者対抗・登記・引渡し

特定遺贈の不動産は、登記が対抗要件となるため、遺言執行者を指定し、相続開始後に速やかに登記移転を行う運用が安全です。預貯金・有価証券等は金融機関手続の観点からも、具体的特定と執行者の関与を条項化しておくと実務が円滑です。

d.相続人との調整

包括遺贈があると相続人と「共同相続類似」の関係となるため、遺産の範囲確定・評価・分割の枠組みが必要です。遺留分侵害額請求(相続人側)との関係も踏まえ、遺言書作成計画段階で配分・負担・執行体制を設計しておくとよいでしょう。

※個別事案では、遺言書の書式・各条項の連動、目的物の特定性、遺言執行者の権限付与の有無等で結論が動き得ます。設計段階での条項精緻化が最重要です。

(8)遺言の執行

ア.意義

遺言の執行とは、相続開始後に遺言の内容を現実化するための法的手続・事務を行うことをいいます。たとえば、後見人・後見監督人の指定【民法第839条・第848条】、相続分の指定【民法第902条】、遺産分割の禁止【民法第908条】、相続人間の担保責任の指定【民法第914条】などは、相続開始と同時に効果が生じ、特段の執行行為を要しません。

一方で、手続を経なければ実現しない事項も少なくありません。典型例として、死後認知の届出【戸籍法64条】、相続人の廃除・廃除取消の申立て【民法第893条・第894条】、特定遺贈に伴う名義変更・引渡し、各機関への払戻・解約・移管等があります。これらは遺言執行者が選任されているときは遺言執行者が行い【民法第1012条・第1015条】、選任がない場合は相続人等が執行主体となります。

実務上は、遺言執行に着手する前提として、遺言書の真正と内容を確定し、関係人に周知したうえで、登記・名義変更・金融機関手続・税務手続を順序立てて進めます。

イ.執行の準備手続(検認・開封)

検認が必要なのは、公正証書遺言を除く遺言です【民法第1004条2項】。検認は、遺言書の成立・内容を確認し、偽造・変造の防止記録を残すための手続で、遺言の有効・無効を判断するものではありません。なお、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用して保管された自筆証書遺言については、検認は不要です【遺言書保管法 11条】。

(ア)検認

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求します【民法第1004条1項】。管轄は相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所です【家事事件手続法第209条1項】。

申立てがあると、家庭裁判所は期日を指定して申立人を呼び出し、遺言書の形状・加除訂正の有無・封印の状態などを確認し、調書・検認済証明を作成します。検認自体は相続人全員の立会いを要件としていませんが、期日呼出しにより立会いの機会が与えられます。秘密証書遺言でない自筆証書遺言が封緘なく提出された場合は、開封手続を伴わずに検認のみ行うのが通常です。

※検認を経ていない自筆証書遺言等に基づく登記・払戻しは、原則として受理されません。公正証書遺言または保管制度利用の自筆証書遺言であれば、このハードルを回避できます。

(イ)開封

封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとで開封しなければなりません【民法第1004条3項】。家庭裁判所以外で開封した者は過料に処せられます【民法第1005条】。ここでいう「封印」とは、封紙に印章が押され、開披の痕跡が残る状態をいいます。単に封筒に入っているだけでは「封印」には当たりません。

家庭裁判所は開封期日を定め、相続人全員(または代理人)に期日呼出状で告知します。実務上は、開封と検認を同一期日に連続して実施します。秘密証書遺言は、方式として封印が要件であるため【民法第970条】、常に開封手続を経たうえで検認が行われます。

※封印のある遺言書を私的に開封してしまったとしても、それだけで直ちに遺言が無効となるわけではありませんが、過料の対象となり、証拠保全上も不利となります。封印を見つけた場合は、速やかに家庭裁判所の手続に付すことが肝要です。

ウ.遺言執行者

(ア)意義

遺言執行者は、遺言の内容を具体化する中心的な担い手です。遺言者は遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託できます【民法第1006条1項】。指定が最初からない、又は就職後に欠けた場合は、利害関係人の請求に基づき家庭裁判所が選任します【民法第1010条】。

(イ)指定遺言執行者

a.指定の方法

遺言執行者の指定は遺言によらねばなりません【民法第1006条】。文言上「遺言執行者」との明示がなくても、遺言全体の趣旨から指定の意思が読み取れれば足ります。指定された者には就任の諾否の自由があり、承諾して初めて就職します【民法第1007条】。相続人等の利害関係人は、相当期間を定めて確答を催告でき、期間内に確答がないときは承諾したものとみなされます【民法第1008条】。

※執行者を明記し、連絡先・就職時の証明提出(戸籍抄本等)を求める条項を置くと運用が円滑です。複数指定の場合は、各自単独執行か共同執行かも明記しておくと紛争防止に有効です。

b.遺言執行者の資格

未成年者・破産者は就任できません【民法第1009条】。相続人が執行者となることは一般に許されますが、相続人廃除の申立て等、利害が鋭く対立する内容を含むときは適任性に留意します。

※弁護士等の第三者を指名し、報酬条項・予納費用の負担者を定めておくと、手続の停滞を避けやすくなります。受任拒否・辞任に備え、予備的執行者(後任)を置く定めも有効です。

(ウ)選定遺言執行者

a.意義

遺言での指定がない、又は指定者が死亡・辞任等で不在の場合、家庭裁判所は利害関係人の請求により遺言執行者を選任することができます【民法第1010条】。利害関係人には、相続人・受遺者、その債権者、不在者財産管理人、相続債権者、相続財産清算人等が含まれます。

※選任審判が確定し就職すると、執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有し【民法第1012条】、相続人は執行を妨げる行為をしてはなりません【民法第1013条】。登記・名義変更・金融機関手続・死後認知の届出【戸籍法第64条】等を一元的に進められます。

b.選任手続

(a)利害関係人は、相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立てを行います。

(b)ここでいう利害関係人とは、相続人・受遺者、その債権者または不在者財産管理人、相続債権者および相続財産清算人等を指します。

(c)家庭裁判所は、遺言の内容から執行の必要性が認められ、その他選任要件を満たす場合には、遺言執行者選任の審判を行います。なお、選任審判に当たっては、必ず候補者の意見を聴かなければなりません【家事事件手続法第210条2項】。

(エ)遺言執行者の職務権限

a.財産目録の作成

遺言執行者は、就職後遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付し、相続人から請求があるときは相続人立会いのもとで作成するか、又は公証人に作成させなければなりません【民法第1011条】。公証人に作成させる場合は相続人の立会いが必要です。方式の定めはありませんが、資産・負債の双方を掲げ、作成日と遺言執行者の署名を付すのが通例です。

※後の登記や金融機関手続の基礎資料になるため、根拠書類の写しを整理保存しておくと実務が円滑です。

b.遺言の執行

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他必要な一切の行為をする権利義務を有します【民法第1012条1項】。ただし、具体的な権限は遺言事項ごとに異なるため、各事項ごとに個別判断します。

(a)遺言認知

遺言で認知がされているとき、遺言執行者は就職の日から10日以内に戸籍への届出を行います【戸籍法第64条】。成年の子については本人の承諾【民法第782条】、胎児の認知は母の承諾【民法第783条1項】、すでに死亡した子に成年の直系卑属がある場合はその直系卑属の承諾【民法第783条2項】が必要で、その取得・提出も遺言執行者の職務に含まれます。

※承諾が得られないまま期限徒過とならないよう、就職直後に連絡先・代理人の有無を確認するのが安全です。

(b)相続人の廃除・廃除の取消

遺言に相続人の廃除【民法第893条】又は廃除の取消【民法第894条2項】があるとき、遺言執行者は家庭裁判所に審判を申立て、確定後に戸籍の届出を行います【戸籍法第97条】。審判確定までの間、遺言執行者は利害関係人として、相続財産管理人の選任その他必要な管理処分を家庭裁判所に請求できます【民法第895条】。

※廃除が確定するまで権利関係が流動的になるため、重要資産の売却等は時期・必要性を慎重に判断します。

(c)執行を要しない事項

相続分の指定・指定の委託【民法第902条】、特別受益者の相続分に関する意思表示【民法第903条3項】、遺産分割方法の指定・指定の委託【民法第908条】、遺産分割の禁止【民法第908条】は、相続開始と同時に効力が生じ、原則として遺言執行者による個別の執行行為を要しません。後見人・後見監督人の指定も同様で、戸籍上の届出は各後見関係人が行います【戸籍法第81条・第85条】。

※「執行不要」とはいえ、関係者への周知や登記・名義変更等の実務調整は遺言内容を円滑に実現するうえで重要です。

(オ)遺言執行者の解任・辞任

遺言執行者が職務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所は解任を命じることができます【民法第1019条1項・家事事件手続法別表第一106項】。ここでいう利害関係人には、相続人・受遺者・相続債権者等が含まれます。

また、遺言執行者自身は、やむを得ない事情(長期の療養、重大な利益相反の発生など)がある場合、家庭裁判所の許可を得て辞任できます【民法第1019条2項・家事事件手続法別表第一107項】。指定遺言執行者・選定遺言執行者のいずれにも同様に適用されます。解任・辞任によって欠員が生じたときは、必要に応じて新たな遺言執行者の選任手続(利害関係人の申立て)に移行します【民法第1010条】。

エ.遺言執行者の報酬・費用

報酬は、遺言で定めることもできます。定めがないときは、相続財産の状況や事務量・難易度等の事情を考慮し、家庭裁判所が相当額を定めます【民法第1018条・家事事件手続法別表第一105項】。

遺言の執行に要する費用(登記・名義変更、公告、専門職報酬のうち必要相当分ほか)は、相続人の遺留分を害しない範囲で相続財産の負担となります【民法第1021条】。実務上は、執行者が相続財産から仮払いを受けつつ、精算時に領収書等の根拠資料を添付して明細を示す運用が一般的です。