最重要実務解説

遺言無効

2025.07.24

1 遺言とは

遺言には、遺言者が自分で作成する自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。

詳細は、遺言書作成のページをご覧ください。

2 遺言無効とは

自筆証書遺言、公正証書遺言はそれぞれ法律で定められた要式や要件を満たして作成する必要があり、これを満たしていないと無効になります。

遺言が無効となるのは、例えば以下のようなケースがあります。

・遺言の作成時、遺言者が認知症などで意思能力(遺言能力)がなかった場合

・自筆証書遺言で署名や押印がない場合

・自筆証書遺言を遺言者以外の人が筆記した場合

・他人に強迫されて遺言を作成した場合

3 遺言無効と贈与・死因贈与

遺言が要件を欠いて無効と判断されても、贈与契約や死因贈与契約(贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じる契約)として有効となる場合があります。

遺言は法律の形式を満たして作成する必要がありますが、贈与や死因贈与には特段の形式はなく、例えば口頭だけでも、当事者がお互いに贈与をする、受けるという意思を表示していれば贈与契約や死因贈与契約は成立するからです。

4 裁判実務における遺言者の遺言能力の存否

⑴ 遺言能力とは

ア 伝統的通説

法律上、遺言能力の意義は定義されていませんが、伝統的な通説では、遺言能力とは、意思能力ないし事理弁識能力のことをいうと説明されています。ここでいう意思能力とは、自己の行為の法的な結果を認識判断することができる能力等と説明されています。

イ 裁判実務の状況

遺言能力の学説上の定義にかかわらず、裁判実務では、医学的要素だけではなく、遺言の身分行為性や相手方保護の必要性が無いこと、最終意思の尊重などを踏まえ、次のような様々な要素を総合考慮して、遺言能力の有無が判断されています。

① 遺言者の年齢

② 病状を含めた心身の状況及び健康状態とその推移

③ 発病時と遺言時との時間的関係

④ 遺言時及びその前後の言動

⑤ 日頃の遺言についての意向

⑥ 受贈者との関係

⑦ 遺言の内容

なお、総合考慮の結果、どの程度の意思能力があれば、遺言能力があったといえるのか否かという点については、確定的な判断を示した判例はありません。

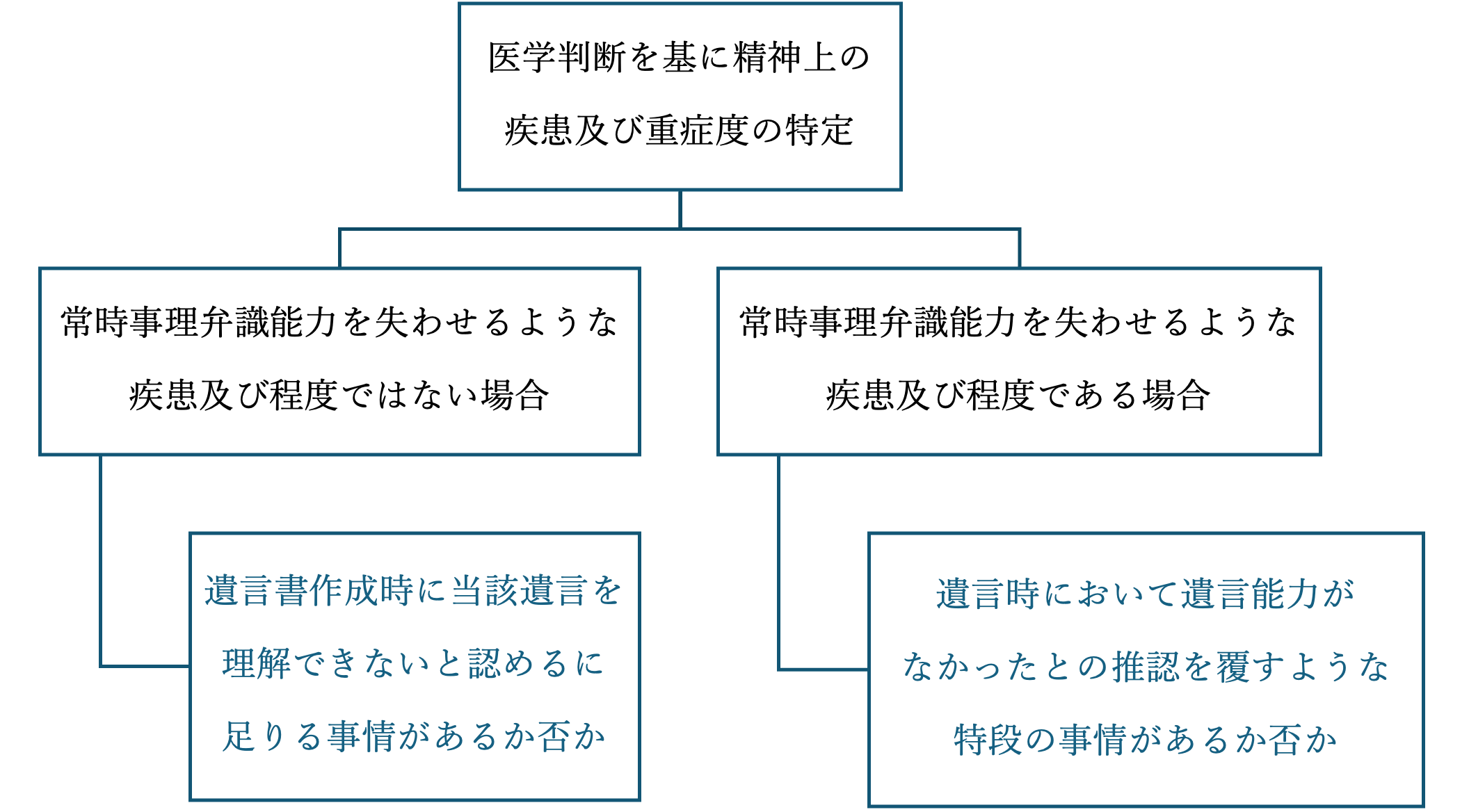

⑵ 遺言能力の判断手法

精神上の疾患(認知症など)により判断能力が衰えている者の遺言能力の判断は、医学的判断を尊重しつつ、最終的には裁判所が法的に判断すべきとされています。

具体的には以下のように審理判断されるため、遺言無効を主張する場合、自らの事案がどちらの場合にあたるかを意識した主張立証が望ましいといえます。

⑶ 医学的判断要素について

実務上、意思能力を欠如させ得る精神疾患としては、認知症、統合失調症及び意識障害が挙げられます。

ア 認知症の種類と特徴

認知症には、その原因ごとにアルツハイマー型認知症、血管性認知症、その両方の性質を有する混合型、パーキンソン病による認知症などに区別することができます。

(ア)アルツハイマー型認知症

認知症の特徴を有するものの、明確な原因が無いものを総称してアルツハイマー型認知症(以下「アルツハイマー型」といいます。)といいます。男女ともに、主に40代以降の広い年代で発病し、特に65歳以上に多いとされていますが、それより若い世代にもみられます。

アルツハイマー型の病状は緩やかに進行する点に特徴があり、発症から2~8年で寝たきりとなり、発症から死亡するまでの平均罹患期間は8~10年といわれています。

<主な病状>

| 初期 | 記憶力低下、物盗られ妄想、活気・意欲の低下、無気力、口数の減少 |

|---|---|

| 中期 | 失語、失認、失行 |

| 後期 | 言語機能や身体機能の低下、寝たきり |

(イ)血管性認知症

血管性認知症(以下「血管性型」といいます。)とは、脳出欠や脳梗塞など脳血管の何らかの障害を基盤に脳の神経細胞がダメージを受けたことによって生じたものをいいます。年齢を問わず発症し、女性より男性の方が多い傾向にあります。

血管性型の場合、脳のどこに障害を受けるかによって、表れる症状が大きく異なる点に特徴があります。障害を受けていない部分の脳の機能は残るため(欠損の様式が「まだら」となる)、できることとできないことの偏りが大きく、末期まで意識が保たれることが多く、人格も比較的保持される傾向にあります。また、病状が段階的に進行する点にも特徴があります。

(ウ)混合型認知症

混合型とは、アルツハイマー型と血管性型の2つが混合したものをいいます。脳の加齢変化に伴い、脳動脈硬化等の症状も進展することから、高齢者の認知障害の多数がこの混合型であるといわれています。

(エ)パーキンソン病による認知症

パーキンソン病罹患者のうち、20%~60%に認知症になるといわれており、認知と動作の緩慢さ、実行機能の不全等が生じます。

パーキンソン病の場合、身体病状が主たるものとされています。

イ 各種の認知症の裁判上の評価・傾向

| 種類・原因 | 特徴・病状 | 裁判上の評価・傾向 |

|---|---|---|

| アルツハイマー型 | 全般性認知症 | 常時事理弁識能力を失わせるような疾患として評価される。 |

| 血管性型 | まだら認知症 | 遺言者の脳のうち、精神機能のある領域に障害があるか否かが審理される。 |

| 混合型 | アルツハイマー型と血管性型の両方の特徴 | アルツハイマー型と血管性認知症のどちらの性質を多く具有するかが、判断に影響を与える。 |

| パーキンソン病 | 主として身体病状 | 遺言能力が肯定される傾向にあるが、口授の要件を充たさないとして遺言無効が認める裁判例もある。 |

ウ その他の疾患

(ア)統合失調症

統合失調症の場合、せん妄や幻覚などの障害を伴い、意思能力ないし遺言能力を失わせるような精神障害が生じることがあります。

(イ)意識障害(せん妄)

一時的な意識障害であっても、遺言の時点で起きていた場合には、遺言能力がなかったということになります。裁判例では、Ⅰ覚醒、Ⅱ刺激で覚醒する、Ⅲ刺激で覚醒しない(昏睡)の三段階で評価されています。

⑷ 疾患及び重症度の認定にかかわる要素

精神障害の病状・種類ごとに、意思能力ないし遺言能力への影響をある程度、類型的に推察することはできるものの、遺言能力の有無を判断する上でより重要な意味を持つのは、当該疾患の重症度です(例えば、アルツハイマー型でも初期はまだらであり、血管性型でも病巣が広範囲にわたれば全般性の認知障害がみられます。)。

そこで、裁判実務では、以下のような要素を考慮して、遺言者の疾患の重症度を判断されています。

ア 頭部画像所見

CT検査、MRI検査、SPECT検査、PET検査、脳波検査など

特に血管性型では、MRIやCT等の所見は必須ともいえます。

イ 診断書、医師の意見書等

ウ 認知症の各種評価スケール

(ア)改訂長谷川式簡易知能評価スケール(以下「長谷川式」といいます。)

長谷川式は、主に認知機能障害を大まかに知ることを目的としたテストです。長谷川式は誰でも特別な機材なしで15分くらいの時間で実施できる点に優れていますが、被験者の性格やテストの方法等により結果が左右されることも珍しくありません。

長谷川式が20点以下の場合に認知症の疑いがあるとされ、点数が低い場合には認知症がより重症であると説明されることもあります。

しかし、近年では、長谷川式の結果は、20点を下回るか否かが重要であって、それ以上に点数如何によって重症度を正確に測り得るものではないと考えられています。

過去の裁判例の傾向としては、長谷川式が10点代なら半々くらい、1桁のときは多くの場合、遺言能力が否定されています。もっとも、長谷川式の点数ではなく、その問題に答えられていたかなどの内容を検討し、記銘力の質問の結果は悪いが、見当識の結果は一貫しないとして遺言能力を認めた裁判例もあります。

(イ)MMSE(ミニメンタルステート検査)

長谷川式と同様に質問形式で実施され、20点/30点以下で認知症の疑いありとされます。

(ウ)NMスケール(N式老年者用精神状態尺度)

日常生活の行動を観察し、5項目(①家事、身辺整理、②関心、意欲、交流、③会話、④記銘記憶、⑤見当識)ないし③④⑤の3項目について点数化することによって評価する行動観察型の検査です。

検査結果が、被験者の性格に左右されないというメリットがあるものの、検査者の主観によって評価にばらつきが生じるといわれています。

エ 要介護認定のための調査結果等

要介護認定は、あくまでも介護にどの程度の手間(時間)が必要かを測る目的で、主としてADL(日常生活動作)を中心に判断されるため、必ずしも認知症の進行と合致しません。

(ア)要介護認定の結果

日常生活の基本的な動作に介護を要する場合に要介護状態と認定されます。それぞれのランクは、介護に要すると考えられる時間により決められます。

| 要支援 | 日常生活を送るうえで、多少の支援が必要な状態 | 1 | 25分以上32分未満 |

|---|---|---|---|

| 2 | 32分以上50分未満 | ||

| 要介護 | 日常生活全般において、誰かの介護が必要な状態 | 1 | 32分以上50分未満 |

| 2 | 50分以上70分未満 | ||

| 3 | 70分以上90分未満 | ||

| 4 | 90分以上110分未満 | ||

| 5 | 110分以上 |

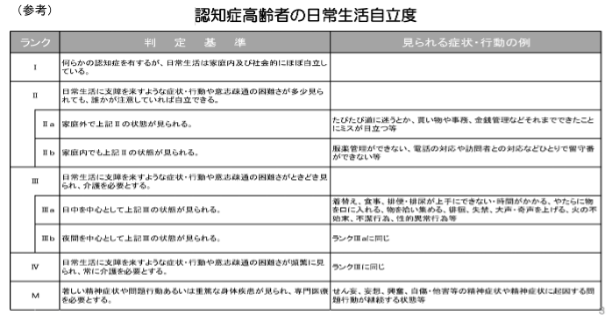

(イ)認知症高齢者の日常生活自立度

調査対象者が、認知症と診断された高齢者である場合、要介護認定の調査員により、認知症高齢者の日常生活自立度の検査が実施されます。その結果も、遺言能力の判断において考慮されます。

※厚生労働省公開資料(https://www.mhlw.go.jp/topics/2013/02/dl/tp0215-11-11d.pdf)

オ 認知症の病状

遺言者の遺言当時の日常生活での精神症状は、当該疾患による重症度との関係で重要となります。

裁判例でも、症状の経過に着目して認知症の程度を判断しているものや記憶力の変化に着目したもの、周辺症状と中核症状の区別に着目したものがあります。

なお、一般に誤解されることが多いですが、以下のとおり、認知症は後期(重度)になると、無気力となるため、中期よりも異常行動は減少する傾向にあります。

(ア)中核症状等の推移

| 記憶力 | 見当識 | 生活・行動 | |

|---|---|---|---|

| 初期 | 記銘力(新しいことを記憶する能力)の低下 | 時間的見当識の喪失 | 新しいことが習得できない、複雑な仕事ができなくなる等 |

| 中期 | 短期記憶力の低下 | 空間見当識の喪失(帰宅できなくなるなど) | 徘徊、物盗られ妄想、衣服の着脱ができなくなる、問題行動が増える等 |

| 後期 | 長期の記憶(月・年単位の記憶、自身の職業、学歴、家族、生年月日、自身の名前)の忘失 | 人物の見当識の喪失 | 異常な行動が減り、うとうと過ごすようになる、寝たきりになる等 |

(イ)周辺症状

周辺症状は、認知症に、本人の性格や人間関係等の諸要因が複合して生じると考えられています。具体的には、不安、焦燥感、混乱、徘徊、妄想、うつ状態、せん妄、失禁、不潔行為、性的逸脱行為、異食、拒否、夜間の不穏等が挙げられます。

裁判実務では、中核症状と周辺症状とでは異なった意味を持ち、たとえ周辺症状が深刻であったとしても、そのことのみでは認知症が重度(後期)であったとはいえないと考えられています。

⑸ 遺言能力(事理弁識能力)の法的判断(上記判断手法の青字部分)

裁判実務では、医学的・生物的要素から、遺言者に一定程度以上の精神障害があると認められた場合、それでもなお当該遺言時に当該遺言の内容を理解していたといえるか(あるいは理解していなかったといえるか)を、遺言内容や遺言の経緯その他医学的要素以外のあらゆる事実を総合考慮して、最終的な法的判断が下されます。

ア 遺言内容の難易について

遺言能力は、当該遺言との関係で相対的に定まるとされていることから、遺言内容の難易は非常に重要な意味を持ちます。

ただ、どの程度の内容を簡単とし、又は複雑とするかについては、必ずしも統一的な理解はありません。

もっとも、裁判実務では、信託銀行の作成するような遺言は複雑とされ、「1人に全ての財産を与える。」や「居住不動産を同居者に与える。」といった内容の遺言は、単純ないし理解しやすいと評価される傾向にあります。

イ 遺言内容の合理性等について

裁判実務では、遺言能力の問題に限らず、法律行為の有効性判断の文脈で、行為の合理性が多々問題となります。そこでは、当該法律行為は「不合理であるから、当該行為者の本当の意思は、別にあったといえるから、無効である。」、あるいは「合理的な行動であるから、当該行為者は本当の意思に従って行動していたといえるから、有効である。」といったように評価判断されています。

このような考え方は、実務においてはある種の常識ともいえますが、遺言能力ないし遺言の有効性の判断においては、これとは異なる検討が必要となります。

なぜなら、高齢者は、直前の感情に流され(日頃から密な関係性にあり感謝もしていた相手と偶々言い争いになったケースを想像してください。)、あるいは、周囲の者に迎合して、客観的にみれば不合理な内容の遺言を作成することがあるためです。

そのため、たとえ客観的に不合理な内容の遺言であったとしても、精神疾患の程度が明らかに軽度であったならば、遺言能力および遺言の効力は肯定されることになります。

一方で、医学的要素等からは遺言能力はあったとも、無かったとも両方の可能性がある場合、その遺言能力の判断は非常に困難となります。このような場合、遺言内容が不合理な遺言書の有効性(遺言能力の有無)の判断では、(是非はありますが、)相続人の保護や公平性等の法的価値判断が考慮されることがあります。

詳しくは、下記5の⑵をご参照ください。

5 遺言無効が争われた事例

遺言無効が実際の裁判で争われたケースとして、以下のような事例があります。

⑴ 典型事例

ア 自筆証書遺言の無効が争われた事例

・東京地判平成18年7月25日(無効)

| 事案概要 | 遺言内容 | 三女のみに全財産を相続させる内容。平成11年4月26日作成。 ※問題となった遺言書の前にも、異なる内容の複数の遺言書を作成していた。 |

||

|---|---|---|---|---|

| 病名 | 認知症 | |||

| 症状 | 徘徊、夜中に大声を出す、記憶障害、失見当識 | |||

| 長谷川式 | 遺言書作成から2か月後の時点で2点 | |||

| 判断内容 |

遺言者には、夜中に意味不明なことを大声で話すなどの症状があり、本件遺言の2か月後の時点で長谷川式が2点あったこと、記憶障害に加え失見当識や徘徊も顕著に認められたこと、平成11年12月には重度の認知症状が認められたこと等から、遺言当時、遺言者の認知症は相当に進行し、その認識・判断能力は著しく低下していたものと推認させる。 そして、三女だけが特に世話をしていたなどの事情が無いため、遺言内容に合理性が無いといえること、三女との旅先でレポート用紙に書いていることなどから、本件遺言の内容は単純なものではあるが、遺言当時、遺言者がその遺言内容を理解した上で、自己の判断により本件遺言書を作成したものと認めることはできない(三女の求めるままに作成したと推認される)として、遺言能力を有していたとは認められないから、本件遺言は無効であると判断した。 |

|||

・東京地判平成5年2月25日(無効)

| 事案概要 | 遺言内容 | 不明 | ||

|---|---|---|---|---|

| 病名 | 脳梗塞、失語症 | |||

| 症状 | どれが眼鏡か分からない、手を挙げるとの指示にも答えられない、自分の名前は書ける | |||

| 医師の所見 | コミュニケーション能力を伴う言語機能全廃と診断 | |||

| 判断内容 |

失語症イコール知能障害という考えは今や過去のものであり、そのまま理解能力に比例するものではないが、遺言者の各症状から、ごく簡単な事柄の理解能力すら喪失していたものといえる。 そして、遺言者は、遺言当時、内容及び効果を理解してこれを遺言書に書き記す能力があったとはいえないとして、本件遺言は無効であると判断した。 |

|||

イ 公正証書遺言の無効が争われた事例

・宮崎地日南支部判平成5年3月30日(無効)

| 事案概要 | 遺言内容 | 自己所有の不動産を子どもの一人に相続させる。昭和62年7月27日作成。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 病名 | アルツハイマー型認知症 | |||

| 症状 | 昭和55年頃から記憶障害、昭和62年3月頃から失禁、家族が分からないことがある、脳代謝改善剤アバン処方 | |||

| 医師の所見 | 高度の認知症状態、物事の理非善悪を弁識しそれに従って行動する能力に障害あり | |||

| 判断内容 |

遺言者は、昭和63年5月に高度の認知症と診断されているところ、認知症は2~3年をかけて進行することから、昭和62年当時も高度であったといえること、既に失禁が始まっていたこと等から、遺言時は中期ないし高度の認知症であったといえる。そうすると、遺言者は、公証人からの質問に対し、その意味を理解しないまま、受動的に返事をし、財産処分の意味やそれが及ぼす影響についても理解できず、土地を特定して認識することも不可能な精神状態であったのであり、本件遺言の意味を理解し、その結果を弁識判断する能力はなかったと推認できる。 意思能力の有無は法律的判断であるが、その判断に当たっては、その者の精神医学上の精神能力の状態を前提にした上でなすべきである。もっとも、当該法律行為当時のその者の言動や法律行為の内容等を検討した結果、右精神医学上の精神能力からの推認を覆せる事実が認められれば、それによって判断することも可能である。 しかし、本件では、遺言当時、意思能力があったとうかがわせる事実は認められず、本件遺言は無効であると判断した。 |

|||

・東京高判平成10年8月26日(有効)

| 事案概要 | 遺言内容 | 全8条、不動産2筆と預金の配分を5名に行う内容。面倒を見ていた三男がより多く相続する。平成7年1月10日作成。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 病名 | 老人性認知症(94歳)、危篤(意識レベルⅠ) | |||

| 症状 | 夜間徘徊、夜間せん妄、暴言など不穏行動、遺言作成前夜に一時的に血圧が低下し、意識レベルⅢの昏睡状態 | |||

| 長谷川式 | 平成6年8月:21点 | |||

| 判断内容 | 遺言者には、加齢に伴う生理的な知的老化の徴候は認められたものの、未だ認知症の領域には至っておらず、ほぼ94歳の老人としての標準的な精神能力を有していたものと認められること、前夜に意識レベルが大きく低下したが、翌日には意識状態が回復していた。また、せん妄は持続的不可逆的な認知症とは別の精神状態であって両者は識別されるべきである。さらに、遺言内容は、遺言者が事前に了承していたものであり、かつ一定の合理性があり不自然ではないから、遺言当時、遺言者は遺言能力を有していたといえるとして、本件遺言を有効であると判断した。 | |||

・名古屋高判平成14年12月11日(無効)※原審は有効。

| 事案概要 | 遺言内容 | 内容を理解していなかったから、遺言能力とは無関係とされている。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 病名 | 脳血管性とアルツハイマー型の混合型認知症 | |||

| 症状 | 記憶障害、脱衣行為、人物誤認等 | |||

| 医師の所見 | 脳血管性認知症の診断あり | |||

| 判断内容 |

アルツハイマー型か脳血管性型かが争われ、原審は脳血管性型であり、遺言当時は他の人と会話等ができていたことから、正常人と比べて遜色ないとして遺言を有効としていた。 対して、控訴審では、アルツハイマー型と脳血管性型の混合型であるとし、記憶力、見当識障害、人物誤認があったこと、認知症患者には、相手の会話内容が高度の知識を包含するものであればあるほど、その内容を理解できず、相手の会話に合わせるという傾向があるところ、遺言者は、公証人からの質問に対し、「はい、分かりました。」とだけ答えており、認知症の特徴的な症状が認められる。加えて、遺言作成後に「選挙に行ってきた。」と述べたこと等から、遺言時において中等度ないし高度の認知症であり、遺言能力が無かったとして、本件遺言は無効であると判断した。 |

|||

・大阪高判平成21年6月9日(有効)※原審は無効

| 事案概要 | 遺言内容 | 全財産を長男に相続させる(長女に遺さない)内容。平成11年7月2日作成。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 病名 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、糖尿病の低血糖による意識障害、脳出血による認知症 | |||

| 医師の鑑定 | (控訴審での公的鑑定) 脳挫傷などの器質性認知症においては認知機能の低下は一律ではなく残存する能力がある場合がある。記銘力の低下は一貫しているが、場所的時間的見当識の結果は一貫しておらず、常に低下があったとはいえない。 |

|||

| 長谷川式 | かなり低い(点数は不明。) | |||

| 判断内容 |

脳挫傷等による器質性認知症・認知機能の低下は一律ではない可能性があるところ、長谷川式の結果は悪いが、その内容は、記銘力の低下は一貫しているが、時間的場所的見当識の検査結果は一貫しておらず、常に低下があったとはいえない。また平成12年9月及び平成13年8月の時点で生活自立度Ⅰであったこと、遺言内容が簡単であること、公証人や証人の弁護士の証言から遺言時点で意思能力が無かったとまでは認められないことから、本件遺言は有効であると判断した。 なお、遺言者は、本件遺言に他人(相続人の一人)の氏名で署名していた点は、公正証書遺言の場合、遺言者の署名は記載内容についての正確性を承認する要素としての意味合いが大きいと考えられるところ、本件では遺言者自身が署名したこと自体は明らかであり、全体として氏名の記載であることも明らかであるから、遺言者の署名の要件を充たしているとしています。 |

|||

⑵ 限界事例(医学的な判断と法的判断の結論が異なる事例)

ア 医学的には明らかに中等度以上の認知症であるにもかかわらず、遺言は有効と判断した事例

・東京地判平成24年12月27日(有効)

| 事案概要 | 遺言内容 | 全財産を二男に相続させる(長男には遺さない)内容。平成20年6月19日作成。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 種類 | 自筆証書遺言 | |||

| 病名 | 中等度アルツハイマー型老年期認知症 | |||

| 症状 | 平成16年頃から物忘れ、平成20年頃に悪化。態度は落ち着いており、会話は一応成立、平成20年11月頃までTVショッピングやスーパーで買物をしていた。 | |||

| 長谷川式 | 平成20年 4月:10点 平成20年10月:4点 |

|||

| 判断内容 |

長谷川式の点数や物忘れが悪化していたこと、VSRAD解析による海馬傍回の萎縮スコアが4.55と著明であったことなど、平成20年5・6月頃、中程度ないし重度のアルツハイマー型認知症であったと推認させる事情がある。 もっとも、長谷川式は、認知症のスクリーニング検査であり、重症度の段階評価をするものではないところ、遺言者が遺言当時、会話したり、散歩することもできていたこと、乳がんの初期症状に気づいて、自ら病院を受診していたこと、乳がんの手術の際にはその内容を理解した上で医師と会話が出来ていたこと、退院後も、単独で買物ができていたことなど、認知症の程度が進んでいなかったと認められる事情がある。そして、遺言内容は単純であり、借金を返済しない長男に憤りを有していたこと等から、意思能力があったとする鑑定は信用できるとして、本件遺言は有効であると判断した。 |

|||

・京都地判平成13年10月10日(有効)

| 事案概要 | 遺言内容 | 全財産を遠い親戚Yに遺贈する内容。平成12年1月24日作成。 ※平成5年11月22日に、全財産を遠い親戚Xに遺贈するとの遺言が作成されていた。 |

||

|---|---|---|---|---|

| 種類 | 公正証書遺言 | |||

| 病名 | 脳梗塞。90歳。 | |||

| 症状 | 平成10年頃から不潔行為があり、平成11から12年には尿失禁、暴力、妄想、昼夜逆転、ベットの上にティッシュを散らかす、人形を口に含む、簡単な会話は可能。 | |||

| 長谷川式 | 平成11年10月:4点 | |||

| 判断内容 |

認知症の高齢者であっても、その自己決定はできる限り尊重されるべきであるという近時の社会的要請、及び、人の最終意思は尊重されるべきであるという遺言制度の趣旨にかんがみ、認知症性高齢者の遺言能力の有無を検討するに当たっては、遺言者の認知症の内容程度がいかなるものであったかという点のほか、遺言者が当該遺言をするに至った経緯、当該遺言作成時の状況を十分に考慮した上、当該遺言の内容が複雑なものであるか、それとも、単純なものであるかとの相関関係において慎重に判断されなければならない。 本件では、遺言者の認知症は、相当高度の重症であったとことが明らかであるが、他者とのコミュニケーション能力や、自己の置かれた状況を把握する能力を相当程度保持していたと認められること、遺言内容が比較的単純なものであったこと等から、遺言時、遺言能力を有していたとして、本件遺言は有効であると判断した。 |

|||

イ 医学的には必ずしも中等度以上の認知症とはいえないが、遺言無効と判断した事例

・東京高判平成22年7月15日(無効)

| 事案概要 | 遺言内容 | 長年にわったて同居して介護していた遺言者の妹の子供Xとその妻(遺言者の養子)には一切相続させず、別の妹Yに遺贈する内容。平成17年12月16日作成。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 種類 | 公正証書遺言 | |||

| 病名 | 認知症 | |||

| 症状 | 平成15年頃から暴力、平成16年頃から昼夜逆転し、病院の待合室などで童謡を歌う、Xから虐待されているとの被害妄想、平成17年3月には軽度の暴言、意思疎通は可能 | |||

| 長谷川式 | 平成17年5月:20点 平成18年9月:11点 |

|||

| 判断内容 |

平成14年頃から軽度の認知症と思われる症状が出始め、平成17年3・5月には、医師から認知症の診断を受け、平成18年9月には大きく進行した認知症の症状が現れていることから、遺言時は少なくとも平成17年5月より認知症の程度が進行していた。 遺言者の認知症の症状は、金銭管理が困難であること、被害妄想的であること等であり、Xらから虐待を受けている、Xらには絶対財産をやらないと述べたこと自体が被害妄想の一つの表れである。 本件遺言の内容は、長年遺言者と同居して介護に当たり、養子縁組もしているXらに一切の財産を相続させず、Yに遺贈するという内容であり、特に遺言者の財産に属する自宅建物にはXらが居住していることも合わせ考えると、遺言者は、遺言事項の意味内容や当該遺言をすることの意義を理解して遺言意思を形成する能力があったものということはできない。 そのため、遺言者が、はっきりと述べたことを公正証書にしていたとしても、遺言能力があったとはいえず、本件遺言は無効であると判断した。 |

|||

・名古屋高判平成5年6月29日(無効)

| 事案概要 | 遺言内容 | 35筆の不動産を遠縁(遺言者の幼なじみ)の弁護士Aに包括遺贈し、遺言者とその姉の療養看護や葬祭をB(元検察官で、公証人の元上司)に任せる旨の内容。昭和62年8月4日作成。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 種類 | 公正証書遺言 | |||

| 病名 | 認知症 | |||

| 症状 | 昭和62年7・8月頃、意味不明な叫び声、失禁の繰り返し、不潔行為あり。特別養護老人ホーム入所後は表面的な受け答えしかできず、話したことを、その直後に忘れる(記銘・記憶障害) | |||

| 判断内容 |

遺言者には記銘力及び記憶力の障害があり、簡単な日常会話は一応可能であっても、表面的な受け答えに留まるものであること、入所施設の園長が、本件遺言書作成について尋ねても、本件遺言のことを思い出せない状況であったこと等から、遺言時、正常な判断力・理解力・表現力を欠く、老年期の中等度ないし高度の認知症であったと推認される。 加えて、遺言者とAは、ほとんど付き合いが無かったことから、Aに包括遺贈する動機に乏しく、また全財産を遺贈し、武夫姉弟の扶養看護から葬儀まで任せることは重大な行為であるのに、実姉には何らの相談をしていないのみならず、Aがわずか五日の間に慌しく改印届をしてまで本件遺言書を作成する差迫った事情は全くなかったこと等を総合して考えると、遺言者は、遺言当時、遺言行為の重大な結果を弁識するに足るだけの精神能力を有しておらず、意思能力を欠いていたものといえ、本件遺言は無効であると判断した。 |

|||

・東京地判平成16年7月7日(無効)

| 事案概要 | 遺言内容 | 全財産を異母妹(同居)に遺贈し、実子には遺さない内容。平成12年8月22日作成。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 種類 | 自筆証書遺言 | |||

| 病名 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、糖尿病 の低血糖による意識障害、脳出血による認知症 |

|||

| 症状 | 平成12年6月食事したことを忘れる。トイレに行けない、裸で歩く、放尿、親しい人との日常会話は可能。 | |||

| 医師の鑑定 | 実子側からは、遺言能力を否定する意思の意見書が提出され、異母妹側からは「せん妄は一時的なもの」とする私的鑑定書が提出された。 | |||

| 長谷川式 | 平成12年6月 14点 | |||

| 判断内容 |

遺言能力とは、遺言者が遺言事項を具体的に決定しその法律効果を弁識するのに必要な判断能力である。そして、遺言能力の有無は、遺言の内容、遺言者の年齢、病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移、発病時と遺言時との時間的関係、遺言時と死亡時との時間的間隔、遺言時とその前後の言動及び精神状態、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者との関係、前の遺言の有無、前の遺言を変更する動機・事情の有無等遺言者の状況を総合的に見て、遺言の時点で遺言事項(遺言の内容)を判断する能力があったか否かによって判定すべきである。 本件では、①Yのみに遺贈する動機がないこと、②Y側からの積極的な働き掛けにより遺言作成に至っていること、③遺言者は、遺言作成当日、公証役場へ行くことを拒否していたことが認められる。 また、医学的には平成12年から脳血管性認知症に罹患しており、中等度まで進行していたとし、判断力記憶力の低下は一時的なせん妄によるものとは考え難く、自の練習と言われて遺言書面(Yのみに遺贈する内容の下書き)を作成するのも遺言の意味内容を理解していたら、作成することは通常考えられないとした。 そして、遺言者は、遺言時、遺産を構成する財産を想起しその総額の現実的な社会的意味を想像し、相続人の数や名前を想起し死後、遺言書がいかなる意味を持つか理解する能力を欠いていたとして、本件遺言は無効であると判断した。 |

|||

⑶ 裁判例に対する考察・評価

上述のとおり、裁判例の中には、医学的にみると遺言無効となりそうな場合であっても遺言を有効とするもの、あるいはその逆の判断を示すものがあります。

医学的判断とは異なる法的判断が下された要因について、以下のような考察がされています。

医学的には遺言能力が無いようにみえても、遺言を有効としている事例では、「面談を看ていた者に多く遺贈する。」、「法定相続人が害されているわけではない。」等、遺言内容の合理性が考慮され、他方で、医学的には遺言能力があるようにみえても、遺言を無効としている事例では、「遺言作成過程に受遺者(遺言によって財産を受取る者)側からの何らかの不当な関与が窺われることが多く、法的公平性ないし正義に配慮されていると、考えられています。

6 遺言無効だが贈与・死因贈与として有効とされた事例

遺言が無効となったときに、遺言としては無効であるが贈与又は死因贈与としては有効である(転換)となる余地があるとされています。

・東京地判昭和56年8月3日(転換を肯定)

| 遺言内容 | 記述内容が明確ではない。 →XとYに遺産を2分の1ずつ相続させる旨と認定。 |

|||

| 種類 | 自筆証書遺言 | |||

| 無効原因 | ・自筆しておらず、第三者の代筆。 ・内容に判読し難い箇所がある。 |

|||

| 判断内容 |

Xが遺言者の身の回りの世話をしていたこと、遺言者が入院後も献身的に看護してくれたこと等に対し、遺言者が感謝を述べるとともに、Xのことを思い作成した本件遺言書をその場でXに手渡したこと、Xは受け取った本件遺言書を看護師に預けていた。 そして、本件遺言書が遺言としては無効であるとしても、その記述からXに2分の1の財産を渡す旨を読み取ることができること、本件遺言の作成経緯に照らせば、遺言者が自分が死亡した場合にはその財産の2分の1をXに贈与する意思を表示したものであって、Xはこれを受け入れたものであるとし、遺言者からXへの死因贈与を肯定する判断をした。 |

|||

|---|---|---|---|---|

・仙台地判平成4年3月26日(転換を否定)

| 遺言内容 | 「全財産を私の死後はXに委譲するものとす」との記載あり | |||

| 種類 | 自筆証書遺言 | |||

| 無効原因 | ・第三者による代筆(遺言者の依頼による) | |||

| 判断内容 |

本件遺言を代筆した第三者は、その後、自宅に持ち帰り保管しており、Xは遺言者が存命中に本件遺言を見る機会はなかったことから、本遺言書による死因贈与を承諾したとは認められない。 そのため、本件遺言書は、遺言書以外のなにものでもなく、遺言者が生前に親しい人に対してXに全財産を譲る旨を述べていた等の事情を考慮しても、死因贈与の意思表示の趣旨を含むとはいえず、かつ、それに対するXの承諾の事実も認められないとし、本件遺言書による死因贈与の成立を否定する判断をした。 |

|||

|---|---|---|---|---|