相続問題の専門知識

目次 [ 表示 ]

相続の法律と手続全般

相続人とは

相続人

相続において誰が相続人となるかについては、民法において被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています(民法886条以下)。民法では被相続人の子を第1順位(民法887条1項)、被相続人の直系尊属を第2順位(民法889条1項1号)、被相続人の兄弟姉妹を第3順位(民法889条1項2号)とするとともに、被相続人の配偶者は常に相続人となる(民法890条)としています。一方民法は、この民法の定める相続人が被相続人の死亡以前に死亡したり、相続権を失ったりしたとき、その子が相続人に代わって相続する代襲相続の制度を設けています(民法887条2項)。

また民法は、民法の定める相続人が、被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して故意の侵害を行った場合その相続人資格を失わせる相続欠格の制度(民法891条)を設けています。また相続人に被相続人に対する虐待、侮辱及び非行などがある場合、被相続人の請求に基づいてその相続資格を剥奪する相続廃除の制度(民法892条)を設けています。

このように相続において誰が相続人となるかを決めるにあたっては、相続人の範囲と順序、代襲相続、相続欠格、相続廃除というテーマを検討していく必要があります。

1. 相続人の範囲と順位

民法は、被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。「子及びその代襲相続人」 が第1順位の相続人、「直系尊属」 が第2順位の相続人、「兄弟姉妹及びその代襲相続人」 が第3順位の相続人とされ、これとは別に、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

順位の具体的な意味は、相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

ア. 子

第1順位の相続人は 「子」 です。子が数人いる場合は、同順位で相続します。子は、血のつながりがある実子と血のつながりがない養子とに大別できます。

(ア) 実子

実子のうち、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」、そうでない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいますが、どちらも相続人となります。ただし、非嫡出子との父子関係は、認知によって生ずるとされているため、非嫡出子が父の相続人となるためには、父からの認知や子からの認知請求が必要となります。

一方、母子関係は分娩の事実によって当然に発生し、非嫡出子であっても認知を要しないため、子は常に母の第1順位の相続人となります (最判昭37.4.27民集16巻7号1247頁)。継親子関係、すなわち先妻の子と後妻の関係のような場合は、血のつながりがなく実子とはいえないため、後妻の相続人とはなれません。

(イ) 胎児

胎児とは母体から出生前の子供のことをいいます。民法上、権利能力(権利、義務の主体となることができる能力)は、自然人と法人に与えられます。ところが胎児は、相続発生時には生まれておらず、自然人として取り扱うことはできません。相続とは、被相続人の死亡を契機にその権利義務を相続人が承継することですから、自然人となっていない胎児が、相続権を有するのかどうかが問題となります。

胎児は出産によって自然人となる確率が非常に高く、胎児の時点から潜在的な相続人資格を有しているといえます。また、出生の前後で相続権の区別を設けるとすれば、わずかの時間差で相続権を有する新生児と、そうでない胎児を区分することになり、不合理な差別を招くことになりかねません。そこで、民法は「被相続人の死亡時にはまだ生まれていない胎児についても、相続に関しては既に生まれたものとみなす」と規定して、胎児の相続権を計画にしています(民法886条1項)。

胎児には代襲相続権も認められ、例えば、胎児の父親がその親(祖父母)より先に死亡しているときは、胎児は父を代襲することができ、祖父母の相続人となります。但し、胎児が死体で生まれてきたときは、相続人とはなりません(民法886条2項)。なお、胎児が相続人資格を有するといっても、現実の遺産分割協議等は、胎児の法定代理人(親権者等)によってなされることになります。

(ウ) 養子

養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。よって、養子は養親の第1順位の相続人になりますが、他方で、実親との関係においても実子であるという親子関係に変更はないので、実親の相続人にもなります。ただし、特別養子制度に基づく養子縁組(民法817条の2以下)は、養子と実親方との親族関係を終了させる制度であるため、特別養子縁組がなされた場合は、養子は実親の相続人とはなれません。

(エ) 内縁配偶者、事実上の養子

内縁配偶者とは、婚姻届を提出していないものの夫婦と同様の生活実態を有する者をいいます。事実上の養子とは、実親子関係になくかつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者といいます。これらの者は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有さず、たとえ被相続人と同居していた場合でも、その建物の借家権を承継することはできないのが原則です。

(1) 借地借家法36条

内縁配偶者や事実上の養子の生活拠点保護という見地から、居住に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、内縁配偶者や事実上の養子が建物賃借人の権利義務を承継する、という規定が設けられています。

(2) 権利濫用

借地借家法36条は被相続人の相続人が存在しない場合の規定であるため、相続人が存在する場合には、建物賃借人の地位はその相続人に承継されていまいます。この場合、内縁配偶者や事実上の養子は相続人からの建物明渡請求を甘受しなければならないかという問題が生じますが、判例上、内縁配偶者の事例について、相続人からの明渡請求を権利の濫用として排斥した例が存在します(最高裁昭和39年10月13日判決)。

相続人からの明渡請求が権利の濫用に該当するか否かは、相続人の建物使用の必要性、内縁配偶者ないし事実上の養子の建物使用の必要性、明渡によって被る損害等を判断要素に、個別具体的に決せられます。

イ. 直系尊属

第2順位の相続人は「直系尊属」です。「尊属」とは、自分からみて、父母、祖父母など直系の祖先にあたり、血のつながりがある者です。直系尊属が相続人となる場合とは、第1順位の子やその代襲相続人が存在しない場合です。第1順位の相続人が存在しても、相続欠格や廃除、相続放棄により相続権を有しない場合には、直系尊属が相続人となります。直系尊属の中では親等の近い者が優先し、例えば、父母のいずれかが存在する場合は、祖父母は相続人となりません。実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合は、共同相続人となります。親等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、次に近い者が相続人となります。

ウ. 兄弟姉妹

第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。兄弟姉妹が相続人となる場合とは、第1順位、第2順位の相続人がいずれも存在しない場合、もしくは存在しても、それらの者が全て相続欠格、廃除となったり、相続放棄をした場合です。兄弟姉妹の中には、父母の双方が同じである兄弟姉妹 (全血) と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹 (半血) とがあります。法定相続分に関しては、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされていますが、いずれも相続人たる資格を有します。

エ. 配偶者

配偶者は、第1・第2・第3順位の相続人と並んで常に相続人となります。配偶者とは、婚姻届出を行った配偶者をいい、内縁関係にとどまる場合には相続人とはなりません。

オ. 相続資格の重複

相続資格の重複とは、1人の相続人に相続資格が複数帰属することです。例えば、兄が弟を養子とする場合には、 弟は子としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格が重複することになります。

(ア) 相続分への影響

相続人としての資格が複数帰属する場合に、それぞれの相続資格に基づく相続分が加算されるかどうかが問題となります。実務上統一した扱いはされておらず、加算する事例と加算しない事例があります。

(イ) 子と代襲相続人の重複

Xに子AB、Aの子C(Xの孫)という家族関係を事例に設定します。XがCを養子とし、AがXの相続発生前に死亡した場合に、Cは、Xの相続において、子(養子)としての相続資格とAを代襲した相続資格とが重複します。このケースでは、相続分の加算が認められており、子としての2分の1及び代襲相続人としての4分の1を合算した4分の3がCの相続分となります。

(ウ) 配偶者と兄弟姉妹の重複

Aの子XB、Xの配偶者Yという家族関係を事例に設定します。AがYを養子とした後Aが死亡し、後にXが死亡した場合に、Yは、Xの相続において配偶者として相続資格と、養兄弟姉妹として相続資格とが重複します。このケースでは、相続分の加算をせず、配偶者の相続分しか認めていません。

(エ) 異順位資格の重複

兄が弟を養子とする場合には、 弟は子としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格の重複が生じます。この場合、弟は第一順位の子としての相続資格が認められ、 第三順位の兄弟姉妹としての相続資格は第一順位の相続人の存在によって認められないことになります。

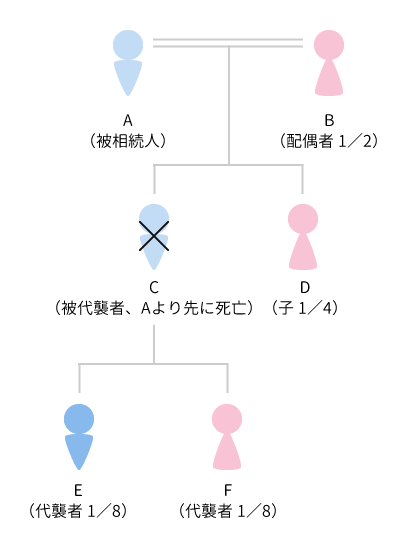

2. 代襲相続

ア. 代襲相続とは

代襲相続とは、先代が有していた相続権を後代に承継させるという制度です(民法887条2項、3項)。例えば、父親の相続発生時に、その子供が既に死亡していたような場合、その子供側に父親の相続権を一切認めないとすると、本来、親→子→その子(孫)と承継されるべき相続の流れが中座してしまいます。

また、子が生存して父親を相続していれば、その子から財産を承継し得たはずであるという孫の期待は法律上、保護に値するものといえるでしょう。そこで、民法は代襲相続という制度を認めています。上記の例で、孫(代襲者)が親(被代襲者)を飛び越えて祖父の財産を相続するという制度です。

イ. 代襲相続の要件

a. 代襲原因

代襲相続が生じる場合としては、相続開始以前の死亡、相続欠格または廃除の三つの場合に限定されます。相続欠格と廃除は相続開始後に発生することもありますが、効果は相続開始時にさかのぼるので、このときも代襲相続が生じます。これ以外の場合、例えば、相続人が相続放棄をした場合に代襲相続は生じません。

親と子が同一事故で死亡した場合は、同時死亡の推定規定により、親子が全く同時に死亡したと推定される場合が多いといえます。この場合は、子が親の相続開始 「以前」 に死亡した場合にあたりますから、代襲相続が生じます。

b. 被代襲者の資格

被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。直系尊属や配偶者には代襲相続は認められません。

c. 代襲者の要件

代襲者の要件として、代襲者が被代襲者の子であること、代襲者が被相続人の直系卑属であること、代襲者が被相続人に対して相続権を失っていないこと、代襲者が相続開始前に存在することが必要とされています。

d. 再代襲相続

被相続人の子に代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となり、その孫についても代襲原因が発生した場合は、曾孫がさらに代襲相続します。曾孫以下の直系卑属についても同じ扱いです。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ認められ、その子である甥、姪に限定されています。

e. 代襲相続の効果

代襲相続により代襲者が被代襲者にかわって相続をします。代襲相続人が複数いる場合、各自相続分は法定相続分の原則に従って決められます。

3. 相続欠格

ア. 相続欠格事由(民法第891条各号)

相続欠格とは、相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度です。相続欠格の事由は5つ規定されていますが、被相続人または先順位、同順位相続人の生命侵害行為に関する非行を規定するもの(同法1号及び2号)と、被相続人の遺言への干渉行為を規定するもの(同条3号乃至5号)と二種類に大別できます。具体的な欠格事由は下記のとおりです。

記

- 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者

- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者

- 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、またはこれを変更することを妨げた者

- 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

(ア) 生命侵害行為

相続欠格事由となる生命侵害行為のひとつは、相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた場合です(同法1号)。故意犯である殺人罪を犯した者が対象で、既遂、未遂は問われず、殺人予備罪も含みます。刑の執行は相続開始後でもよいとされています。一方、過失致死罪や傷害致死罪は欠格事由には含まれません。執行猶予が付された場合については、その猶予期間を経過すれば、刑の言渡しは効力を失いますので、遡及的に相続欠格事由がなかったことになるものと考えられています。

次に相続欠格事由となる生命侵害行為は、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった場合です(同法2号)。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれています(同号但書)。

被相続人が殺害されたときは、相続人には告訴告発する義務があるとの趣旨でこの欠格事由が規定されていますが、通常犯罪があれば、告訴告発を待つまでもなく捜査が開始されます。そのため、告訴告発がなされなかったからといっても、当然の相続欠格事由とまでする必要はなく、この欠格事由はきわめて限定的に解すべきものと考えられています。

(イ) 遺言への干渉行為

これらの行為はいずれも、遺言に対して著しく不当な干渉といえるため、相続の欠格事由としたものです。なお、無効な内容の遺言をすることを妨げたとしても、実害の生ずる余地がないため、対象となる遺言は有効に成立した遺言でなければなりません。また、詐欺、強迫、偽造等において、それらをする意思に加えて、相続上の自己の利益のため、あるいは不利益を妨げるためという利得意思があることが必要とされています (最判昭56.4.3)。相続欠格は被相続人の意思に反する違法な利得を得ようとする者に制裁を課すことをそも目的とするからです。

イ. 相続欠格の効果

相続の欠格事由に該当する場合、直ちに欠格の効果は発生し、その被相続人との関係で相続資格を失うことになります。欠格者は同時に受遺者となることもできなくなります。欠格の効果が発生するためには、他の相続人や受遺者などからの主張、あるいは裁判所での手続は不要です。法律上当然にその効果を生じますので、戸籍にも記載されません。

欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者との間で発生するにすぎず、欠格者であったも他の者の相続人となることはできますし、欠格者の子は代襲相続人となれます。相続開始前に欠格事由が生じた場合は、その時に生じますが、相続開始後に欠格事由が生じた場合は相続開始時に遡及すると考えられています。したがって、相続開始後に欠格事由が生じた場合には、欠格者が加わってなされた遺産分割協議及び審判分割が無効となったり、欠格者から相続財産を譲り受けた第三者について、欠格者との間の譲渡行為は無効となります。

ウ. 欠格の宥恕

相続欠格の宥恕、すなわち被相続人が相続欠格者を許し、その相続資格を回復させることができるかについては争いがあります。相続欠格が法律上当然の相続資格喪失事由であること、欠格の公益性、宥恕について民法に明文の規定もないことから、従前は被相続人による相続欠格の宥恕は否定的に考えられていました。

しかし、現在は、相続欠格が公刑罰とは関係ないものであること、被相続人の財産処分の自由が保障され、欠格者への生前贈与も許容されていることなどから、相続欠格の宥恕を肯定するのが多数説です。宥恕の方法については特に制限はなく、相続欠格者の非行を許し相続人として処遇する旨の被相続人の意思表示又は感情の表示があればよいと考えられています。被相続人が相続欠格事由の発生したことを知りつつ、その欠格者に遺贈した場合も、宥恕がなされたと評価して、遺贈は有効であると考えられています。

4. 相続廃除

ア. 相続廃除とは

相続人となるべき者に、欠格事由はないものの、被相続人に対する虐待、侮辱、非行等がある場合、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、その者の相続権を剥奪する制度(民法第892条)です。相続権の剥奪という点では、相続欠格と同じ効果ですが、被相続人の意思に基づくところが相続欠格と異なります。被相続人は、財産を相続人以外の者に対して、生前贈与、遺贈することによって廃除と同様の目的を達することもできそうですが、相続人の遺留分までを否定することはできません。

廃除制度は、相続人の遺留分権を否定し、相続権の剥奪を認める制度といえます。

イ. 廃除される者

廃除される者は遺留分を有する推定相続人とされており、兄弟姉妹以外の相続人が廃除の対象となります。兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、他の者に全財産を贈与又は遺贈し、あるいは兄弟姉妹の相続分をゼロとする遺言を行えば足ります。また、適法に遺留分を放棄した相続人についても、廃除を求める必要性がないので、廃除は認められません。

ウ. 廃除事由

廃除事由は、下記の通りです。

記

- 被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えたこと

- その他の著しい非行があったこと

一般論としては、虐待や侮辱は主観的なものでは足らず、客観的かつ社会的にみて相続権の廃除を正当とする程に重大なものでなければなりません。また、非行や虐待が一時的な行為である場合、被相続人の側にもその原因をなす行為があった場合、非行や虐待が被相続人に直接向けられていない場合について、慎重な審判がなされる傾向にあるといえます。

エ. 廃除の手続

廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言による方法との二つが認められています。

(ア) 生前の廃除申立

被相続人は、遺留分を有する推定相続人に廃除事由があると考えるときは、家庭裁判所に対して廃除請求ができます。 手続は審判または調停によっておこなわれます。

調停の場合において、当事者間に廃除の合意が成立していたとしても、家庭裁判所は直ちに廃除の成立を認めず、職権で廃除事由の存在を調査し、その存在が認められないときは、合意を不相当として調停不成立とし、審判手続に移行させ、裁判所自らが審判によって、廃除を否定することとなります。廃除請求事件の係属中に被相続人が死亡して相続が開始したときは、家庭裁判所で遺産管理人を選任し、遺産管理人が廃除手続を受継することになります。

(イ) 遺言による廃除(民法893条)

被相続人は、遺言で推定相続人の廃除の意思を表示することができます。この場合、遺言執行者は、相続が開始してその遺言が効力を生じた後、家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。遺言による廃除を行おうとする場合、家庭裁判所での廃除手続を実行してくれる遺言執行者が必要です。よって、廃除を求める遺言書には、誰を遺言執行者にするのかも定めておく必要があります。被相続人が遺言執行者を定めていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任することになります。

(ウ) 廃除の効果

廃除の効果は、廃除を請求した被相続人に対する関係で廃除の対象となる相続人の相続権を剥奪することです。廃除された者は被相続人に対する関係でのみ相続権を剥奪されるのみで、他の者との関係では相続権を否定されるものではありません。また、廃除された者の子は代襲相続ができます。廃除の効果は審判の確定又は調停の成立によって発生します。

審判の申立人は、廃除について戸籍上の届出を行わなければなりませんが、届出は報告的な性格を有するもので、届出がなされなくとも廃除の効果に影響はありません。よって、審判確定後、届出がされる前に第三者が廃除されたが相続する予定であった財産について差押えの登記をしても、その登記は無効となります。

遺言による廃除の場合は、審判は相続開始後に行われますが、廃除の効力は相続開始時にさかのぼって発生します。廃除の審判確定前に相続が開始した場合も相続開始にさかのぼって廃除の効力が発生すると考えられています。

(エ) 廃除の取消し

被相続人は、何時でも、廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます(民法894条)。遺言でも廃除の取消を請求することができ、遺言による場合には、遺言執行者が 家庭裁判所に廃除取消の請求をしなければなりません。廃除の取消がなされると、廃除の効果は相続開始時にさかのぼって消滅し、相続権が回復します。

5. 相続人の担保責任

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うと規定されています(民法911条)。

具体的には、遺産分割で財産を取得したものの、その財産が他人物であったり、数量不足であったり、他人の権利が付着していたり、隠れた瑕疵があったりしたような場合に、その相続財産を取得した相続人を保護するため、他の相続人に対して、損害賠償請求や解除を求めることができるというものです。

担保責任の内容

ア. 解除

相続人が取得した財産が他人物であった場合には、解除を行うことも、損害賠償を行うことも可能です。その他の場合は、遺産分割の趣旨を没却するような重大な不利益や過不足があった場合についてのみ解除が認められます。解除を行った場合、再度の遺産分割が必要となります。

イ. 損害賠償

他の相続人に対して不利益や過不足分の損害賠償請求を行います。各自の相続分で按分することで、各相続人に対する請求金額を算出します。

具体例

甲、乙、丙がいずれも同順位の相続人で、遺産分割によって甲が1,000万円の不動産、乙が1,000万円の有価証券、丙が1,000万円の預貯金を取得したものの、不動産に隠れた瑕疵があってその価値が真実は500万円しかなかったという場合、甲は乙、丙に対して各250万円の損害賠償請求をすることができます。

無資力者が存在する場合担保責任を負う相続人の中に無資力者が存在する場合は、その分は、求償者(請求者)及び他の資力ある相続人が、それぞれの相続分に応じて負担します。

相続問題の専門知識